12月号

神戸偉人伝外伝 ~知られざる偉業~⑧白洲次郎後編

日本人なら日本語を…譲らなかった白洲次郎の正義

仕事も趣味も妥協せず

神戸の旧制中学に通っていた当時から白洲次郎は、米国の高級車ペイジ・グレンブルックに乗り、英国留学時代にはブガッティやベントレー、晩年もポルシェのハンドルを握っていた。選んだ車種へのこだわりからも、彼が唯一無二の生き方を自ら選び突き進もうとしていた人生哲学が見えてくる。

神戸一中(現兵庫県立神戸高校)から英国のケンブリッジ大へ留学するまで、彼の人生は順風満帆のように見えた。だが、留学中、父の会社が倒産。彼は英国から呼び戻され、波乱の人生を歩むことになる。

1951年、敗戦後の日本が国家として主権を取り戻すためのサンフランシスコ講和条約を締結する際、吉田茂首相は〝懐刀〟として、白洲を講和会議首席全権顧問に指名した。

吉田から「講和条約の場で読み上げる受託演説の文章を見てくれ」と相談された白洲はその原稿を見るなり、こう激高したという。

「日本人なら日本語で堂々と話すべきではないですか!」と。演説の文章が英語で書かれていたことを白洲は許せなかったのだ。そして「今から私が書き直すので日本語でお願いします」と吉田へ伝えたという。

幼い頃から英語に慣れ親しんで育った白洲はネイティブに近い英語を習得していた。だが、英語に堪能なことと日本語をないがしろにし、日本人の誇りを捨てることとは違う―。彼はこう主張したかったのだ。

今年から公立小学校での英語教育が始まった。義務化すべきかが論議されていたとき、筆者は、アポロ11号の月面着陸を同時通訳したことで知られる立教大学の鳥飼玖美子名誉教授を取材した。

「小学校での英語授業の義務化には賛成ですか、反対ですか?」。この問いに、英語が堪能な彼女が、「絶対に反対です」と即答し、その理由についてこう語った。「小学生の間は日本語をきちんと習得すべきです」。また、当時、日本の大企業が相次いで社内会議を英語で行うと発表したことに対し、「日本人の出席者の方が多い会議で、なぜ英語を使う必要があるのでしょうか」と疑問視していた。

「日本語で日本について満足に語ることのできない日本人が英語を覚えたところで、それが真の国際人と呼べるのか?」。白洲も鳥飼名誉教授も同じ主張をしているのだと、そのとき痛感した。

ぶれなかった孤高の信念

英語が流暢で外車を乗り回すおしゃれな国際人―というイメージが強かった白洲に対する当時の日本人の偏見や誤解は根強かったに違いない。

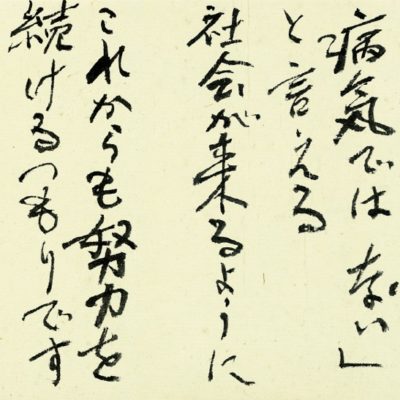

自慢したり、自分を誇ることを嫌い、また、自分に対する誤解を解こうとしなかった白洲が、1975年、週刊誌のインタビューの中で、珍しくこんな言葉を残している。

「占領中の日本で、GHQに抵抗らしい抵抗をした日本人がいるとすれば、ただ二人―。一人は吉田茂であり、もう一人はこのぼくだ」と。吉田の側近として〝暗躍〟した白洲はGHQに疎まれ、政敵も多く、政界での評判は良くなかったという。彼が日本のために果たした功績は長らく認められることはなく、その存在について語られる機会も少なかった。

晩年、そんな自分の人生にふと寂しさを覚えることも少なくなかったと想像できる。インタビューで彼はこうも吐露している。

「吉田さんは、そのこと(GHQへの抵抗)が国民の人気を得るところとなりずっと表街道を歩いたが、もう一人のぼくは国民から認められることもなく、こうして安穏な生活を送っている。けれども一人くらいはこういう人間がいてもいいと思い、別にそのことで不平不満を感じたこともないし、いまさら感ずる年でもないと思っている」

孤高な生き方を好んで選んだとはいえ白洲は孤独をかみしめていたのだ。

「葬式無用、戒名不要」。この遺言と同様、白洲の信条は実にシンプルだった。

「ボクは人から、アカデミックな、プリミティブ(素朴)な正義感をふりまわされるのは困る、とよくいわれる。しかしボクにはそれが尊いものだと思っている。他人には幼稚なものかもしれんが、これだけは死ぬまで捨てない。ボクの幼稚な正義感にさわるものは、みなフッとばしてしまう」

今の時代に白洲が生きていたら、当時以上に多くの人から、「KY」(空気を読まない)と呼ばれ、叩かれ続けていたかもしれない。

マッカーサーやGHQから「従順ならざる唯一の日本人」と恐れられた男は、日本の未来のために、あらゆる権力に抗い、戦い続けた。いくら人から嫌われようとも…。

彼が令和の時代に復活したら、「死ぬまで捨てない」とこだわり続けた正義感で、〝空気を読むこと〟に縛られた現代日本人を、「みなフッとばしてしまう」に違いない。

=終わり。(次回は建築家、ヴォーリズ)

戸津井康之