6月号

触媒のうた 52

出石アカル

題字 ・ 六車明峰

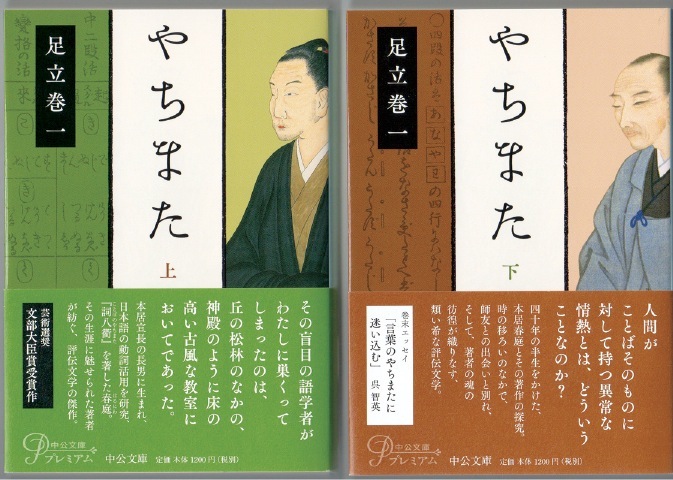

このほど足立先生の名著『やちまた』が中公文庫から再刊された。それを機にわたしも三十数年ぶりに読み直している。

足立巻一(けんいち)(1913年~1985年)―詩人、作家。本居宣長の一子、春庭の評伝『やちまた』で、第二十回芸術選奨文部大臣賞受賞。

足立先生はご自分にまつわることを日本エッセイストクラブ賞を受けられた『虹滅記』(朝日新聞社・1982年刊)など数多くの著書に書いておられて、わたしが書き足すことなど何もないのだが、宮崎翁がお話しになる足立像は別の意味で貴重だと思う。

ということで今回は一度は書いておかなくてはならない足立巻一先生の話。

『やちまた』は以前にも「朝日文庫」に収められたことはあるが、今回の中公文庫版の下巻には、評論家の呉智英(くれともふさ)氏によるエッセイが巻末に添えられている。この呉氏についてちょっと。

昨年春のこと、わたしの店「喫茶・輪」に一人の紳士が来訪された。聞けば、拙ブログ「喫茶輪」の記事を見て、わざわざ横浜から足立先生の話を聞かせてほしいと。そのK西さん、足立先生に面識はないのだが、最近先生の著書を読まれて心酔者になられたという。そして「ご存知かもしれませんが」と提供して下さったのが、呉智英氏が東京新聞夕刊(一月六日付)に書かれた『やちまた』の書評のコピーだった。その切り口のユニークさにわたし一驚しました。その一部。

《足立巻一『やちまた』を、私は「悪魔の名著」と呼んでいる。若い頃これを読んで魅了されると、人生を誤るからだ。私もこんな本に感動してしまって、堅実な人生を歩めなくなった。でも、そんな感動があったことは、他の人にはない喜びだとしようか。

さて、それなら『やちまた』がどれほど面白いかというと、これが全然面白くないのだ。

教え子などに、先生、何かお薦めの本はありませんか、と問われると、私は本書を挙げる。一カ月ほどして、どうだったと聞くと、ほぼ全員が、途中で挫折しました、面白くなかったので、と、すまなそうに答える。それでいいんだよ、と、私は言う。君は人生を堅実に歩める。あんなものに感動してしまったら、人生は終わりだよ、と。

(略)

「ふしぎですねえ…、語学者には春庭のような不幸な人や、世間では偏屈といわれる人が多いようですねえ…」

この教授の一言が「始末の悪い病菌のように」足立青年の頭の中でうごめき始めた。そして、足立の全人生を支配した。『やちまた』を読んで感動してしまった人も、そうなるかもしれない。こういう悪魔の名著も書店の棚に存在する。ご注意!》

こんな風に紹介されたら、誰だって読みたくなってしまいますよねぇ。ということで、今回の巻末エッセイもすこぶる面白い。

宮崎翁による足立先生の話だが、わたしは幾度となくお聞きしている。また翁が書かれた足立先生に関するものも読ませて頂いている。そのことをおさらいする意味で今回は書いてみたい。

「足立さんと出会ったのは、ぼくがまだ国際新聞にいた昭和20年代のころです。足立さんは「新大阪」という夕刊紙の記者でした。そのころ「阪神ペンクラブ」というのがありましてね、阪急六甲駅の上の方にあった「若林邸」で月に一回の例会が行われていました。そこで仲良くなりましてね、国際新聞の一面に写真と共に彼の詩を何度も掲載したものでした。原稿料は払えなかったんですけどね。そのようなおつき合いでした」

これについては裏付けがある。

宮崎翁に『神戸文学史夜話』(昭和39年・天秤発行所刊)という著書があるが、これに足立先生が一文を寄せておられる。

《宮崎修二朗さんと知りあったのは戦後まもないころで、おたがいに大阪の新興新聞の記者としてでしたから、交友はもう二十年になろうとしています。その二十年間、宮崎さんもわたしも当然、年をとり、生活も思想もずいぶんかわりました。しかし、宮崎さんのわたしに対する友情はすこしもかわっていません。そして、そのわたしの才能についての錯覚がまじりこんでいて、その錯覚ぶりもかわっていません。たとえば、わたしのヘタな詩を戦後まっさきに写真入りでデカデカと新聞にかかげたのも宮崎さんですし、忍術をこっそりしらべているのを探知して東京の出版社に密告し、一端を発表させたのもかれです。》

なんともいえない友情のあふれた文章ではありませんか。裏付けの趣旨とは離れますが、もう少し引かせて下さい。

《(略)このわたしとの交友関係にあらわれた宮崎さんの錯覚と一徹な行動とに、わたしはいつも詐欺をはたらいているような罪悪寒におそわれるのですが、ちかごろでは、こんなに無条件で買いかぶってくれる友を得ることは、人生でそうザラにないものだとわかりはじめてきましたし、かれの錯覚に感謝し、かれのいいなりになることにしています。そして、そこに宮崎さんの人間性もよくあらわれているように思うのです。》

もう全文引用してしまいたいが、もう少しだけ。

《宮崎さんは俊敏なジャーナリストです。そんな顔つきをしていますし、じっさいにそれだけの実績を持っています。しかし、根は無償の発掘者ではないかと思います。発掘者は山師ではありません。営々とガラクタを掘りつづけねばなりません。おそらく、わたしもたまたまそのガラクタの一片として愛情をあたえられたのでしょう。じっさい、わたしのように、宮崎さんの周囲にはそのふしぎな友情を得たガラクタ|無名がじつに多いことをわたしは知っています。そんな宮崎さんだからこそ、地方文学史という無償の発掘作業を終生の仕事に選び、戦後一貫して推し進めてこられたのだと思います。》

このあとも愛情溢れる言葉が続くが、わたしの感動は深い。足立先生は自分のことをガラクタだとおっしゃっているが、この後に大活躍されたことは周知のことだ。宮崎翁に先見の明があったということ。また足立先生も、まだその頃はお若い宮崎翁のことを「無償の発掘作業を終生の仕事に選び」とお見通しだ。これが書かれてから、すでに半世紀以上が過ぎるのに、宮崎翁の姿勢は今もちっとも変わらない。

話を戻す。

「ぼくが懇意にしていた人に「六月社」という出版社をやってた永井利彦君というのがいたんですが、その縁で足立さんの第一詩集『夕刊流星号』(1958年刊)が出ることになるんです」

「六月社」といえば『文章の書き方10日間』(昭和48年)という宮崎翁の著書がある。

「なりゆきから書くことになってしまったんですがね、文字通り10日間で書き上げた本なんです。今思うと恥ずかしくて隠してしまいたい本です。ついでに申し上げますが、“六月社”という社名、あれは永井君が元教育者だったところから彼が付けた社名なんです。教育の“育”ですね。その字を二つに分解すると“六月”になるというんでね。これは彼から直接に聞いた話です」

因みに、司馬遼太郎さんの処女出版本といわれている『名言随筆 サラリーマン』(1955年)もこの六月社から本名の福田定一で出ていて、今は幻の稀覯本だ。司馬さんも終戦直後は「新日本新聞」という小さな新聞社で活躍した人。

「ぼくも足立さんも、そして司馬さんも駆け出しの新聞記者だったんです」

要するにそのころの夕刊紙の若き記者さんたちは皆さん頑張っておられたのだ。

やがて宮崎翁は国際新聞から神戸新聞に移られる。これについては富田砕花師の尽力があったということだが、このことはまた別の機会に書きたい。

「新大阪」はその後数奇な運命をたどることになり(そのことは、『夕刊流星号―ある新聞の生涯』新潮社版に詳しい)、そこを退職した足立先生は、自分のことは後回しにして、共に退職した部下の再就職のために奔走することになる。

「足立さんはその部下の名前、年齢、特技などを書いた18人だったか28人だったかのリストを持って神戸新聞社に訪ねて見えました。『宮崎、頼む。この中から一人でもええから採ってくれへんか』とね。その中にマンガを描けるというのが一人いました。絵の見本を見せてもらったぼくは、入社早々で発言力もなかったけれど必死の思いで編集局長を説得して採用してもらいました。その青年が後には『週刊文春』で田辺聖子さんの相棒として活躍することになる高橋孟(もう)さんです」

高橋孟(1919年~1997年)―本名、高橋祀三。漫画家。自らの軍隊での抱腹絶倒の体験を書いた『海軍めしたき物語』(1980年新潮社)がベストセラーに。

孟さんのイラストが神戸新聞紙上で今も使われているのをご存知だろうか。「イイミミ」という欄の電話のイラストは今どきのデジタルではなく、孟さんの手になる昔のままの黒電話だ。

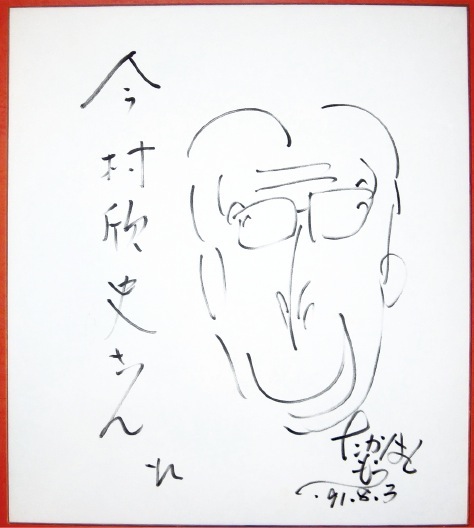

孟さんとはわたしも足立先生を偲ぶ会「夕暮れ忌」で何度かお会いしている。宮崎翁の紹介で色紙を書いて頂いたこともあり、孟さんの自画像が描かれたそれは今も手元にある。

実は本誌『神戸っ子』の企画で足立先生と田辺聖子さんを含む座談会が催され、その記事が1964年3月号に載っている。田辺さんが『感傷旅行』で芥川賞を受賞された直後のことだ。それには陳舜臣さんや安水稔和氏なども参加しておられて、わたしには興味が深い。田辺さんと宮崎翁のことは本誌、昨年六月号~八月号に詳しく書いたが、足立先生も田辺さんとは縁があったのだ。この座談会の中で興味深い話をしておられる。

《足立「教えてたいうたかてちょっとの間やで。六カ月ほど大阪文学学校いうとこで教えてただけや。あれは僕が新大阪新聞やめた時で金はないし困ってた時でね。それで大阪文学学校の講師をしてたんやけど、ある組を持ったらそこに田辺君がおったというわけや。ただそれだけやで(笑)

しかしよう書いてたわ、彼女は。学校では毎月作品を書かせてそれを合評するんやけど書いてくるのは彼女ばっかしや。それも六十枚、八十枚と書いてくるんでね。丁度新聞社がストライキやっとる最中でね。こっちは忙しい時や。六十枚の批評が済んでやれやれと思うとったら、また次が彼女の作品でこんどは八十枚(一同笑)それも済んだらまた彼女の作品といった具合で、とうとう六カ月間彼女に悩まされ続けた。」》

このような話し言葉を読むと、足立先生の懐かしい肉声がわたしには聞こえてくる。

つづく

『やちまた』上・下巻(中公文庫プレミアム)

高橋孟さんが筆者に贈った色紙

宮崎翁(手前左)と足立先生(その左)/足立巻一『私の交友録』より

■出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。「風媒花」「火曜日」同人。兵庫県現代詩協会会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。