9月号

触媒のうた 55

―宮崎修二朗翁の話をもとに―

出石アカル

題字・六車明峰

『女紋』(1960年刊・河出書房新社)という本がある。装丁は鍋井克之だ。この本が生れるについては、足立巻一(けんいち)先生と宮崎翁が大きく関与しておられると聞いた。

著者は晩年を西宮に過ごした池田蘭子(らんこ)。

『女紋』は、その祖母にあたる四国今治の回船問屋日吉屋のご寮さん山田敬が、五人の子を残し、大阪から来た講釈師玉田玉秀斎と駆落ちして死ぬまでの波乱に満ちた一生を描いた小説であり、大正時代にブームとなった「立川文庫」の誕生と内幕がその過程で語られている。

わたしはこの本を宮崎翁から戴いたのだが、挟まれた紙片に翁の文字でこんなことが書かれている。

「この原作を菊田一夫が脚色して芸術座で上演好評を博した。田辺聖子も著者とともに観劇した記憶あり。長男は関西労災病院の眼科部長。」

わたしは七年前に一度読んでいるのだが、今回再読してみて改めて感動した。内容もだが、その文体にも。描写が巧みなのである。その書き出しを紹介しよう。

《「らっきょうも、二合半(こなから)が二銭五厘…」

野太いまわり八百屋の声がして来た。

お敬は着ている小袖のふりの紅うらかえして指の爪をみがいていた手を、思わずほどいた。

「もう八百屋の来る時分かいな…さ、先生、起きなされ。じきおひるでっせ」

すぐ、そばの床の玉麟に声をかけている間にも、表の方はざわめきだした。

(略)

錺屋のふいごの煙り、花緒屋が打ち出す麻糸のみじんぼこりなど、まだ春もやには早いが、空の青さはうす葉を張ったように、阿波座はいつも汚れた感じの町だ。》

もっと感心させられる個所がいくつもあるが紹介はこれぐらいで。

わたしは著者の池田蘭子がこんなに文章が上手いとは思っていなかった。彼女は「立川文庫」の猛烈な書き手で、乱造の中で書きまくっていた人。このように細やかな情緒を書ける人とは思ってもみなかった。

この本の巻末に足立先生が詳しい解説を書いておられる。

その前に足立先生の労作、『立川文庫の英雄たち』(中公文庫)に少し触れなくてはならない。その裏表紙に書かれた惹句。

《猿飛佐助、真田幸村、塚原卜伝等の人物を生みあるいは育て、忍者や豪傑が縦横に活躍する痛快無比の世界を築いて大衆文芸の母体となった「立川文庫」。その成立から終焉に至る事情を詳述し、その魅力の謎に迫る。》

ここで読者に思い出してほしい。本誌六月号に書いた宮崎翁への足立先生の言葉。

「忍術をこっそりしらべているのを探知して東京の出版社に密告し、一端を発表させたのもかれです。」

そうなんですね。足立先生は忍術を調べておられた。すると、その関連で「立川文庫」で健筆をふるっていた池田蘭子に行きつく。その時、蘭子はただ一人の「立川文庫」の生き残りだったということ。

足立先生による『女紋』の巻末の解説である。

―『女紋』の著者、池田蘭子さんはめずらしいおばあさんである。―と書きだされる。

少し長くなるが以下引用する。

《1896年(明治29年)生まれだからもう六十代なかばに近いが、老人という印象を与えない。この本にも書かれているように、幼少のころ受けた傷害のために身長一、二メートル、体重四十四キロたらずのきわめてちいさな肉体しか持っていないが、しばらく話していると、すぐ異常な精気が圧迫してくる。声は若々しく、話しぶりは熱っぽく、およそ「枯淡」というようなものとはほど遠い。記憶力、知識欲は衰えを見せず、強い生活力に満ちて、フシくれだった松のコブを連想させる。著者は自分のことをよく「ごりがん」「いけず」と語るが、いかにもそうしたコトバがぴったりするような人がらだ。「ごりがん」とは「強引」、「いけず」とは「意地悪女」の意味を持つ大阪方言で、かなり広い振幅があるが、著者のばあいはそのきわめて強度な側に属し、強い生命力の土俗的な表現として受けとるべきものである。(以下略)》

蘭子の実像が彷彿と浮んでくる。

その池田蘭子についての宮崎翁の話。

「西宮の今津(正確には津門稲荷町)に住んでおられたおばあちゃん。足立さんが知って、しかし足立さんは最初からスパッと行くような人ではないから、あれこれ慎重に考えてお膳立てをしてから会って、初めて仕事になるというような人だから。それでぼくに、あそこにこんなおばあちゃんがおられるらしい、と」

これについての文章が足立先生の著書『立川文庫の英雄たち』の中に見える。なかなかおもしろい。

つづく

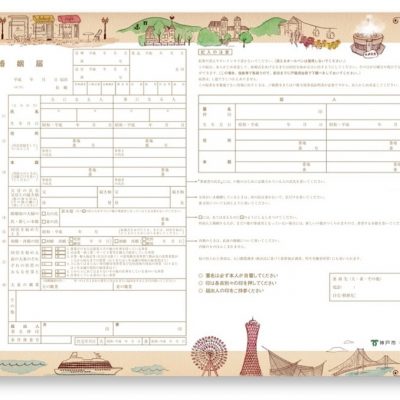

「女紋」(1960年河出書房新社刊)

出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。