3月号

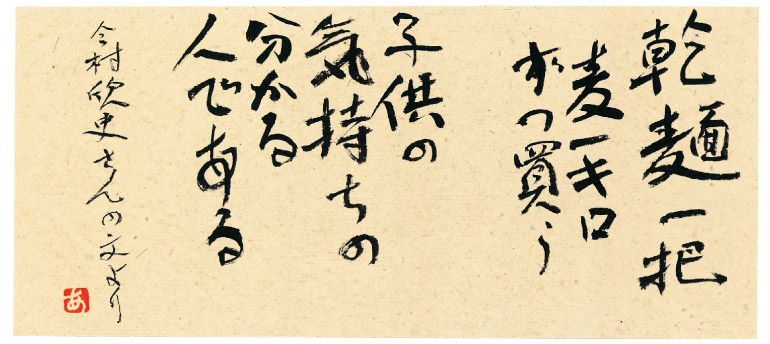

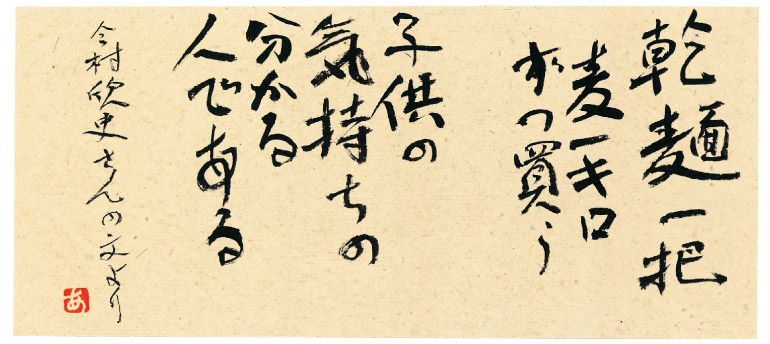

連載エッセイ/喫茶店の書斎から94 乾麺一把、麦一キロ

面白くないわけがない。

読んだのは、敬愛する作家出久根達郎さんの、『出久根達郎の古本屋小説集』(2023年12月ちくま文庫刊)。

その帯の文。

《本と人との物語。古本屋劇場の開演!古書店主にして作家となった著者の傑作選》

ということで、出久根さんの過去の作品の中から、古本屋が舞台となっている小説を選りすぐったもの。すでに読んだものも多いがわたしは大いに堪能した。中でも「そつじながら」という作品が個人的に興味深かった。これは初めて読んだ、と思う。

古書店の主と顧客との往復書簡で構成されている。おそらく出久根さんの実体験をヒントにして描かれているのだろう。

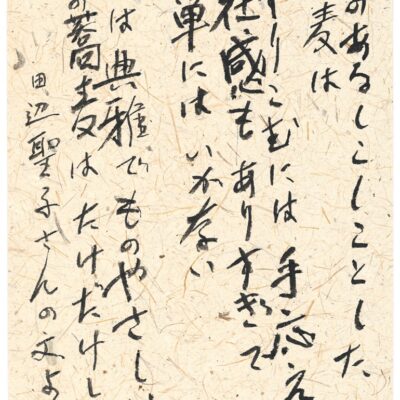

その中のこのページに先ず驚いた。出てくる言葉に、だ。顧客からの手紙文。

《拝啓。押しつまりまして貴家には何かとご繁劇、ご憫察申しあげます。尊翰拝受しながら礼辞申さず平にお許し願います。蕪雑にとりまぎれたは表向きの弁疏、ありようはなんとお返事申し上げてよいやら、つくろうべき言葉が見つからず苦しんでおりました。(略)一夜貴信をおしいただいて感佩いたしました。》

凄いですね。わたしなんぞは一生使わないと思う言葉の羅列だ。わたしのパソコンではこんな言葉はすぐには出ないだろうと思ったが、ほぼ一発で出たのには驚いた。やっぱりわたしが浅学なのだ。それにしても昔の教養人は偉いと、つくづく思い知らされる。ま、これは出久根さんの創作なのでしょう。その他の文があまりにも上手い。こんな比喩が使われている。

《蒟蒻の表面を踏んでいるような足取りで表にでました。》

美しい女性との思わぬ出会いのあとの上気した様子である。絶妙ではないか。

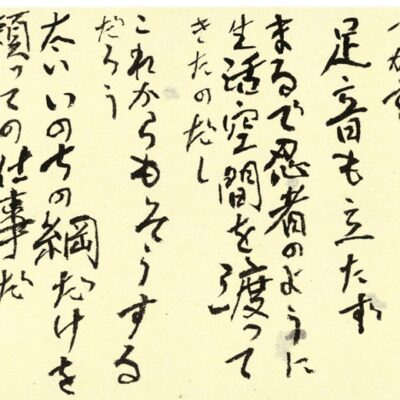

そのすぐ隣のページにはこんなことが書かれていてわたしの個人的な興味をひいた。

《彼は貧しい家庭の少年でした。小生の生家は精米業でかたわら食品を販売しておりました。毎日彼が使いで乾麺を一把ずつ買いにくるのです。中本の一家は米を食べたことがないのだと小生は思い込んでいました。》

思わず遠い昔を思い出した。

この話と同じように、わたしの父も自宅で米屋を営んでいた。まだ配給制度が厳しい時代。米穀通帳を持参しなければお米が買えなかった頃。

そこに近所のSさんの家の子どもが毎日のように使いにやってくる。

「お米一升と麦一キロください」と、お金を握り締めて。その様子を子ども心に今も覚えている。この小説の主人公と同じだ。

子ども5人を含めた7人家族が6畳一間に暮らしておられた。日本中が貧しい時代だったが、それにしてもである。

お米一升は、約一、四キログラム。

麦は吸水率を上げるために平らに押しつぶした押し麦である。粒の真ん中に俗に「ふんどし」と呼ぶ黒条線がある。米と比べて軽いので、嵩は同じぐらいになる。どちらも約一升というわけだ。これを混ぜて炊くと、すべてが麦に見えてしまうだろう。

麦は今では健康食、美容食とされているが、あの時代は違った。後に総理大臣になる池田勇人大蔵大臣が「貧乏人は麦を食え」と言って物議をかもしたことがあるように麦は経済食だったのだ。

話を出久根さんの本に戻す。

巻末の解説を古本好きの編集者、南陀楼綾繁氏が書いておられる。その一部。

《(略)出久根さんの店である高円寺の芳雅堂にも何度か行ってみたが、上品そうな奥さんが店番をしていてご本人には会えなかった。》

ここを読んでわたしは無性に奥様の声が聞きたくなった。出久根さんに電話するといつも奥様が出られる。もう声馴染みだ。「西宮の今村です」と言うと、「あら~っ、今村さん」と明るい声だ。

実は出久根さん、昨年体調を崩されていたのでそのお見舞いも兼ねて。幸い今は恢復してペンを持つことができているとのこと。ひとまず安心。

そこで先ほどの南陀楼さんの文章を電話口で朗読して差し上げると、「いやあ、下町の人間ですよ~」と照れておられた。

出久根さんは幼い頃、その家は大層貧しかったという。乾麺一把、麦一キロずつ買う子どもの気持ちの分かる人である。その奥様なのだ。

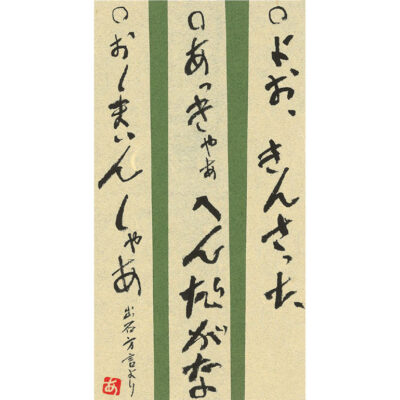

(実寸タテ8.5㎝ × ヨコ19㎝)

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会員。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。