3月号

映画をかんがえる | vol.48 | 井筒 和幸

「映画」とは何だろう。映画を観る度に思ってきた。日々の憂うつを払いのけてくれたり、人生を励まされたり、ものごとの本質や人の有り様を教えられたり。時には宇宙の真理まで教わったり、映画は、ボクにとっては生きるためのエネルギー源だった。スクリーンの中にはいつも自由な世界が広がっていて、ボクの孤独を慰め、退屈を忘れさせ、明日を夢見るのだった。「映画」がなかったら、ボクは現実に打ちのめされるまま、どこに流れて何をしていたのか想像もつかない。今までに観た数多の映画たちは、そんな木クズのようなボクに生きる力をくれた友であり、師である。この頃、よくそう思う。

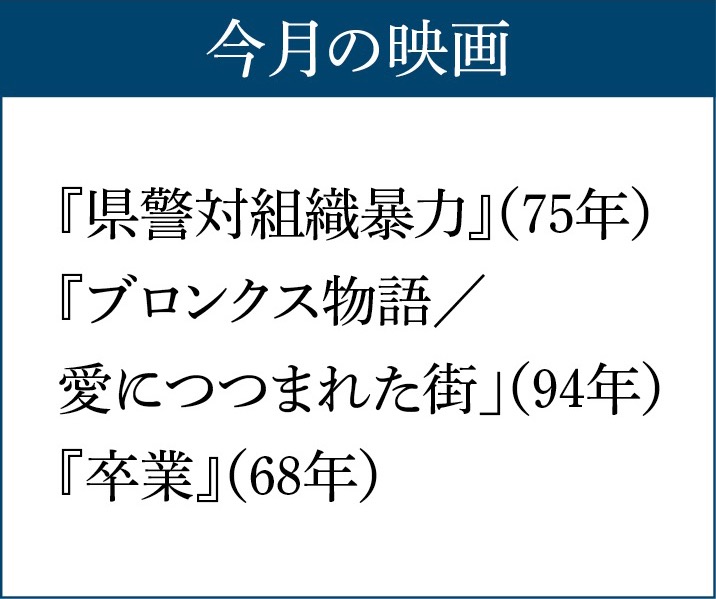

94年、友人の監督とプロデューサーから、『マークスの山』(95年)の冒頭で死体で発見されるチンピラ役にキャスティングされて、東京の静かな住宅街の道の真ん中で頭から血を流して倒れている事件現場ロケに参加できたのは、愉しい思い出だ。大の字に寝転がって呼吸を止めて身体を動かさなければいいだけの楽な場面だし、テスト中は死体のボクを取り囲む何人かの刑事役たちを薄眼で見上げながら観察するのも面白かった。主演の刑事役の中井貴一や、古尾谷雅人は深刻な表情を変えることもなく台詞だけを喋っていた。でも、上司役の笹野高史さんは、アドリブ台詞も交えた即興メソッドで見せる巧い役者だなと思った。東映の大部屋出身の川谷拓三さんが『県警対組織暴力』(75年)の、取調室でえげつない目に遭う場面で見せた全身全霊の演技には敵わないが、笹野さんの所作も人間味があり、刑事の中で一番刑事らしかった。役者は集団場面でどこまで存在感を出せるかが勝負だが、笹野さんも集団の中でも確かに“実存”していた。この役者はボクの次回作で必ずキャスティングしようと思った。翌年に撮ることになるとは思っていなかった『岸和田少年愚連隊』(96年)では、東大卒のけったいな中学教師になりきって、軽妙に演じてくれた。

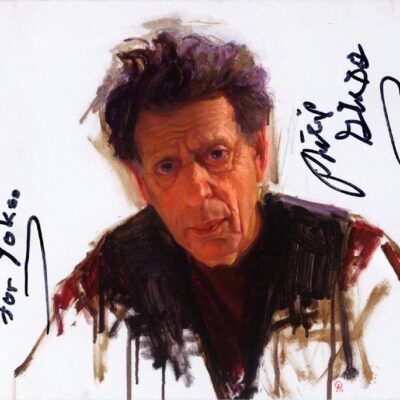

この頃、観たのが『ブロンクス物語/愛につつまれた街」(94年)だ。「愛につつまれた街」は公開時の付け足しの邦題だが、ちょっと余計かな。でも、あのロバート・デ・ニーロが初監督して主演した、彼の人生観が見える作品だ。デ・ニーロが生まれ育った60年代のニューヨークのブロンクスを舞台に、イタリア移民の厳格なバス運転手の父と思春期のヤンチャ息子の話で、息子が地元のマフィアのボスになついてグレかけて騒動を起こしかけるが、ボスに助けてもらって……と。下町らしい心暖まる人間関係を描いていて、ボクを和ませてくれた。デ・ニーロはマフィア役ではなく厳格な父親役で、奈良の実家で謹厳実直に生きてボクを見守ってきてくれた父親とダブって胸がつまった。挿入曲の入れ方もデ・ニーロ監督はセンスが良かった。フランク・シナトラ、トニー・ベネットのスタンダードジャズなど何十曲も散りばめられていて、チンピラたちの乱闘場面では、ビートルズの「カム・トゥゲザー」まで流れてきて鳥肌が立った。挿入歌で映画は豹変するのだと改めて思った。昔の拙作、『ガキ帝国・悪たれ戦争』(81年)でも、主人公の気分を盛り上げようと選んだ一曲がある。♪フレッシュ フレッシュ フレーッシュ♪の松田聖子の「夏の扉」だ。主人公の不良少年が喧嘩して逮捕された後、パトカーの窓外を流れる大阪の下町の風景画面に重ねると、曲想とは真逆に、少年の孤独感が一気に高まる場面に豹変して、音効スタッフも涙ぐんでいた。その感じがそのまま観客に伝わることを願ったものだ。

昔のアメリカンニューシネマ、『真夜中のカーボーイ』(69年)の中で、何度も流れたニルソンの「噂の男」は挿入歌の手本のような曲だ。ポップスとの見事な合わせ技で作られたニューシネマは今も色褪せない。サイモン&ガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」や「ミセス・ロビンソン」が流れるダスティン・ホフマン主演の『卒業』(68年)も時代を越えた青春映画だ。何回観ても面白い。ボクはそんな映画たちとスクリーンで出会い、得たものを糧に生きてきた。今、流行歌と映像がひとつになって胸に迫ってくるような映画がない。残念でならない。

井筒 和幸

1952年奈良県生まれ。奈良県奈良高等学校在学中から映画製作を開始。8mm映画『オレたちに明日はない』、卒業後に16mm映画『戦争を知らんガキ』を製作。1981年『ガキ帝国』で日本映画監督協会新人奨励賞を受賞。以降、『みゆき』『二代目はクリスチャン』『犬死にせしもの』『宇宙の法則』『突然炎のごとく』『岸和田少年愚連隊』『のど自慢』『ゲロッパ!』『パッチギ!』など、様々な社会派エンターテイメント作品を作り続けている。映画『無頼』セルDVD発売中。