12月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から79 じろはったんの里

「喫茶・輪」の本棚には、文学書ばかりではなく絵本や児童書も入っている。その中の一冊に『じろはったん』(1973年)という古い児童書がある。作者は、森はな。

はなさんは兵庫県但馬の出身。

明治42年(1909)養父郡大蔵村宮田(現朝来市和田山町宮田)に生まれる。

そしてわたしが生まれたのは養父郡糸井村林垣(現朝来市和田山町林垣)。

すぐ近くなのだ。隣村といっていい。

この本はその地を舞台にした物語である。

わたしは大いに感動して、はなさんが朗読するカセットテープも購入した。これがいい。わたしの大好きな但馬弁だ。このほど何十年ぶりかで聞いてみたが、記憶の中の声よりお若い。これはわたしが年取ったからなのだろう。

主人公は知的障害のある青年治郎八。みんなからじろはったんと呼ばれている。

やさしくて純粋な心の持ち主。のどかな但馬のレンゲ畑で子どもたちと仲良く遊ぶ人気者。

しかし、やがて戦争が…。そして、村に神戸の子どもたちが集団疎開してきて、という話。

随分昔、ほぼ70年前のわたしの思い出話をしよう。

わたしは夏休みに和田山の祖父母の所へ行った。小学四年生だった。5歳下の弟とたった二人で。

父親が三宮のバス停まで送ってくれた。そこで但馬方面へ行く全但バスに乗せられたのだ。

停留所に停まりながら行く路線バスである。

父は車掌さんに頼んでくれた。

「この子らを和田山の糸井橋で下ろしてやってくれ」と。

今、ネットで調べてみると、まだこの路線があり、糸井口という停留所もある。急行バスだったのだ。

糸井口は、和田山の円山川にかかる糸井橋のすぐ近くである。そこはわたしのよく知る場所だった。そこからなら糸井村の祖父母の家まで行ける。

バスに乗っていたのは何時間ぐらいだったのだろうか。車中で弟に「喉が渇いた」と泣かれて困った。

水筒は持たせてもらってなかった。長距離バスだったから、途中でトイレ休憩があったかもしれない。でも自販機のない時代である。ほとほと困ったことを覚えている。

やがて、車掌さんがあわてたようにわたしたちを下ろし、あっという間にバスは走り去った。しかしそこは見覚えのないところだった。見回したが糸井橋が見えない。

車掌がわたしたちのことを忘れていたのだ。糸井橋を過ぎてしまってから気づいたのだ。

それにしても今思えば無責任極まりない。小さな子ども二人を、知らない場所に下ろして走り去るとは。

わたしは途方に暮れる思いだったが、そばを山陰線が通っていて、踏切があり、番小屋があった。

そのころの踏切は自動遮断機ではない。踏切番が手動で開閉していたのだ。

そのおじさんに尋ねた。

「糸井へはどう行ったらいいですか?」と。

事情を効いたそのおじさん、バスの車掌のことを大いに怒っていた。

教えてもらった道を行くと、やがて糸井橋が見え、糸井村への道が分かった。

炎暑の道を弟と二人で歩いた。子どもにとっては遠い道だった。

道の脇に細い農水路が流れていて、覗くとフナがいっぱい泳いでいていっとき遊んだりした。

祖父母の家にやっと辿り着き、祖父に事情を話すと驚いて、「よう来た、よう来た」と何度も褒めてくれた。

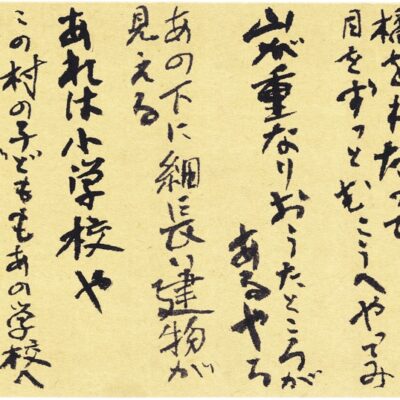

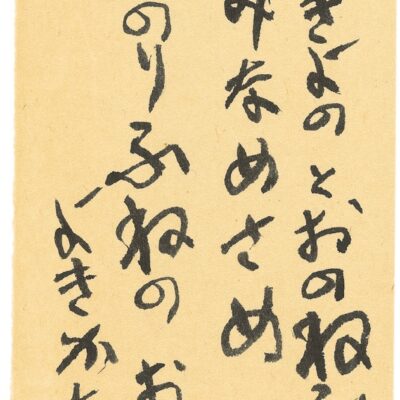

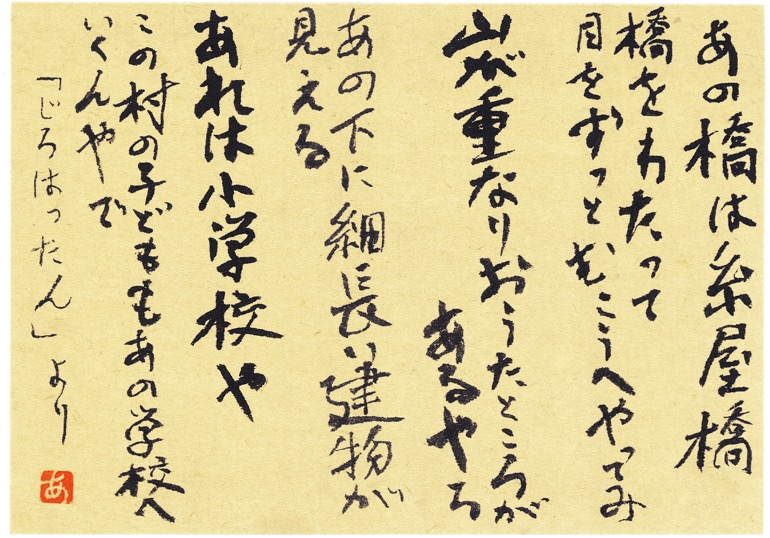

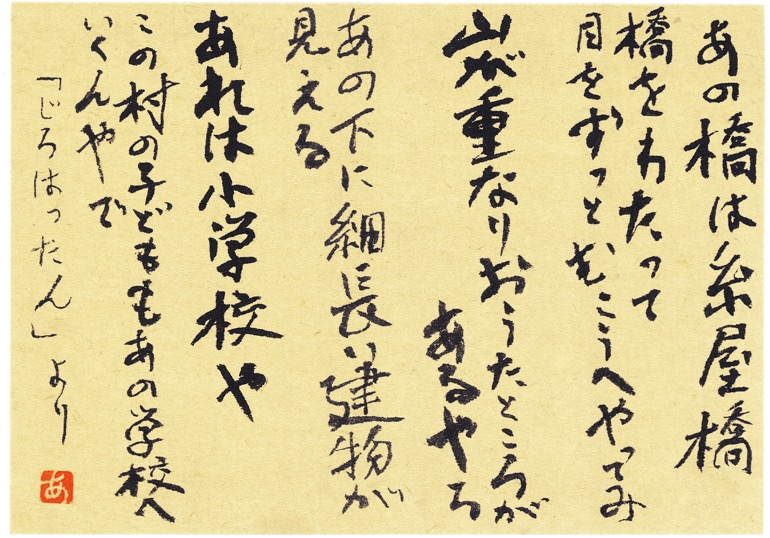

今、『じろはったん』を何十年かぶりに読んでいる。その最初の章「鐘つき堂」にこんな場面がある。

《村のむこうを流れとるのが、大川。

丸山川の上流でな。

ずーっと流れて、日本海へ流れこむんや。

あの橋は、糸屋橋。

橋をわたって、目を、ずっとむこうへやってみ。

山が重なりおうたところがあるやろ。

あの下に、細長い建物が見える。あれは小学校や。》

ここに出てくる丸山川は円山川のこと。そして糸屋橋は糸井橋である。70年前が激しく懐かしい。

(実寸タテ10.5㎝ × ヨコ15㎝)

六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会計。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。