10月号

神戸で始まって 神戸で終る 52

自分とのコラボレーション

コラボレーションを最近はコラボと呼び、色んなシチュエーションで使用されていますが、今回は、このコラボについて、何か書いてくれと頼まれました。

僕の知る限り、コラボはどうも広告界で使用し、使い始めた用語ではなかったかと思うのです。1960年代初頭、僕がまだグラフィックデザイナーになった駆け出しの時代、コンセプトという耳慣れない言葉と共に、コラボレーションという外来語が耳に入ってきました。広告界は時代の先端を走りながら次々と流行を生み続けていましたので、その背後ではこうした新しい言葉が、常に流行するのです。

今ではコラボはあちこちで聞かれます。一人の人間の単一的行動ではなく、誰かと共同で作業する場合によく使用される用語です。昔は合作と呼んだり、共同作業なんて呼んでいたように思います。

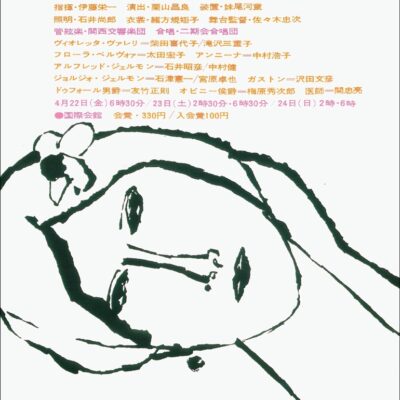

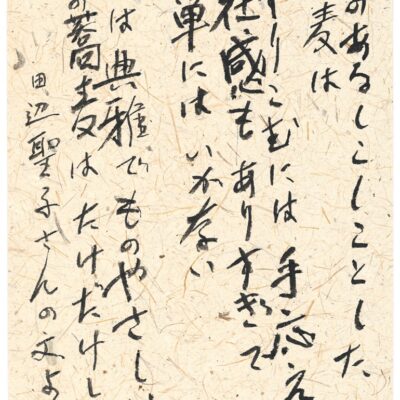

僕が初めてコラボの経験をしたのは、60年位前に上京して間もなく、デザイナーの田中一光さんが、神戸労音の歌劇『椿姫』のポスターを作った時です。田中さんは僕にイラストレーションを描かせ、自分でデザインをしました。このような共作は、デザイン界ではそろそろ流行し始めており、ひとりで作品を作るのではなく、誰か他の能力や才能を活用することで、デザインとイラストレーションという異質なものを組み合わせ、異種媒介現象を起こしていました。

社会そのものが、次第に多様化し始めた時代で、自分にない技術や思考や才能を合体することで、単独ではなく複数化していくことで、人や社会の認識を拡大していくという実験が各分野に於いて行われ始めた、そんな時代のスタートが60年代であったと思います。

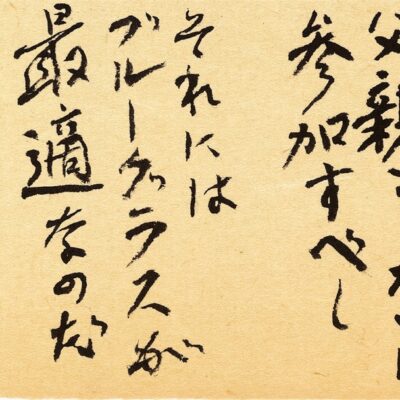

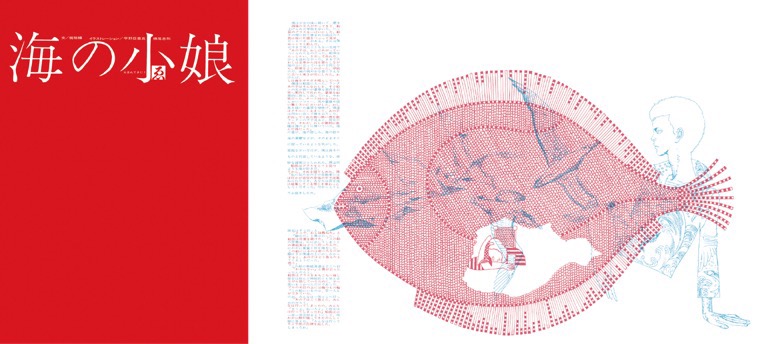

上京と同時に入った日本デザインセンターの同僚のイラストレーター宇野亞喜良さんと、同じイラストレーターの僕とで、2人のイラストを同一画面の中で、対立と同化を繰り返しながら、『海の小娘』という絵本を作りました。恐らく2人のイラストレーターによる合作というのは当時は非常に珍しく、もしかしたら日本で初めての、いや世界でも初めてのイラストレーションのコラボではなかったかと思います。余談ではありますが、この『海の小娘』が、今年の初めに64年ぶり、復刻版として当時の体裁そのままの形で発売されました。

その今日まで、あらゆるジャンルでコラボが流行り始め、単独ではない、誰かと、または複数の人との共同作業は全てコラボと呼んでいるように思います。

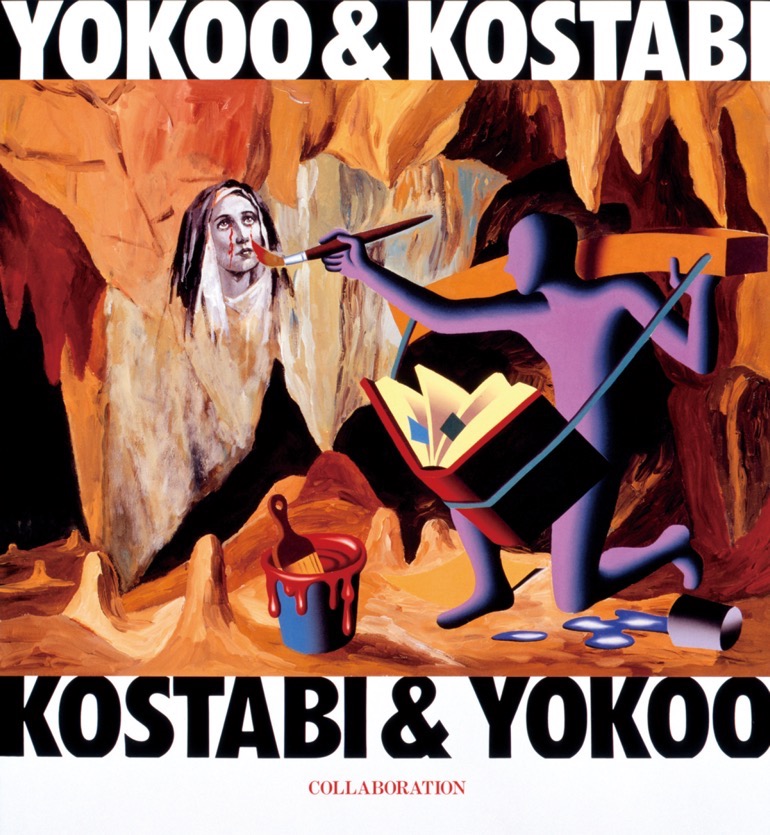

80年代になって僕は画家に転向するのですが、間もなくアメリカの当時売れっ子のアーティスト、マーク・コスタビから依頼を受け、日米で作品を移送しながらコラボをやった記憶があります。神戸の大丸デパートでも、コスタビとの2人展が開催されましたが、現在のように、現代美術がまだ一般に普及していない時期と、コラボ自体がなんだかわからなく、観客はあまり、動員されなかったのではないでしょうか。

ところで僕は、コラボにはそれほど興味はないですが、ミュージシャンのジャケットや俳優のポスターなどをデザインすることがあります。これも例えば、ミュージシャンのGLAYとか、歌舞伎俳優の尾上右近のためのデザインとすると、これもコラボと呼ばれているようです。

第三者の共作によるコラボよりも、僕は自分自身とのコラボに興味があります。どういうことかというと、僕は僕の作品の中の多様なキャラクター(主題や様式)とコラボしています。言い方を変えれば、僕は僕の中の他者とコラボします。僕の場合は複数の様式を持っているので、その複数の自分をピックアップして、それとコラボするのです。これをもう1人の自分と呼んでもいいのではないでしょうか。

人は自分の中に何人もの複数の自分がいるはずです。そのことに気づかない人は、自分のアイデンティティはひとつだと思ってます。僕は逆に、僕のアイデンティティは複数あることを認識しています。自分はひとりだと思っている人は、自分はひとりですが、僕のように自分の中に小さい自分が沢山いると思っている者にとっては、自分は複数人間なのです。

自分の中に自分も知らない未知の自分がいると考えた人にとっては、その人は複数人間ですが、自分がたったひとりのこの自分しかいないと思う人は最後まで1人でしょうね。僕は自分がカメレオン的存在だと思っているので、自分の知らない自分が出てきても、ああ、こんな自分もいたのか、と思うのです。

ですから、僕は自分の生活も創造も全て、自分の中の複数としての自分、小さい無数の自分がいることを認識しているので、僕はいつもひとりでありながら多数なのです。果たして自分の中に別の自分が何人いるか考えてみてください。そして、他人の力を借りないで自分の中の他人の力を利用してください。

ドジャースの大谷選手は、打者でありながら、投手でもあり、走者でもあります。投げない日は野手をやれば四刀流になります。彼は野球に関する全てができる人です。だから多刀流、つまり、どれが本人でどれが他人かの区別がつきません。多分、全員が自分でしょう。

この辺りでひとつ、自分の中の他者を他者と思わないで、これも自分だと思ってみたら、如何でしょうか。

『海の小娘』復刻(888ブックス発行) 宇野亞喜良(青の部分) 横尾忠則(赤い部分) 梶祐輔(文)

右の人物とペンキ缶がマーク・コスタビ。左の人物の背景は横尾忠則。横尾忠則&マーク・コスタビ コラボレーション展 1993年 麻布美術工芸館

1960年 神戸勤労者音楽協議会 デザイン 田中一光/イラストレーション 横尾忠則

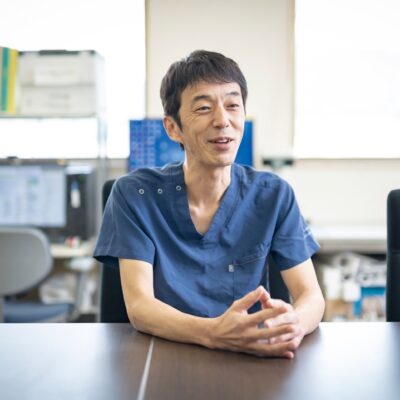

撮影:横浪 修

美術家 横尾 忠則

1936年兵庫県生まれ。ニューヨーク近代美術館、パリのカルティエ財団現代美術館など世界各国で個展を開催。旭日小綬章、朝日賞、高松宮殿下記念世界文化賞、東京都名誉都民顕彰、日本芸術院会員。著書に小説『ぶるうらんど』(泉鏡花文学賞)、『言葉を離れる』(講談社エッセイ賞)、小説『原郷の森』ほか多数。2023年文化功労者に選ばれる。

横尾忠則現代美術館(神戸市灘区)にて。