9月号

【特集】神戸ファッション協会×台湾デザイン研究院 連携事業開始!|

8/7 丹波立杭焼×台湾デザイン研究院

インテリアとして注目され、園芸やファッションとしても広がる丹波立杭焼

8月7日、姫路を出発し、丹波へと向かう。この日の目的は丹波立杭焼だ。丹波立杭焼の起源は約850年前までさかのぼる。主に生活雑器を焼いてきた。

訪れたのは市野伝市窯。案内してくれた窯元の市野達也さんは9代目。息子さんが10代目を継いでいる。8代目であった父の代に山野草専門の鉢を日本で初めて作った。以来60年、植木鉢を専門に作陶している。父の教えは「山の代わりをするモノを作れ」。高山植物の鉢は、その植物が育つ環境の特殊性から、通気性が重要になり、選び方を間違えると育たない。草花にあった植木鉢があることを知らない人は多く、デザイナーらも驚いていた。まさに世間には余り知られていない、受け継がれた高い技術のなせる技である。

近年は、多肉植物などが人気でインテリアとして注目され、取引先も園芸関係から、ファッション関係にも広がっている。

工房内で実物を手にとりながら、丹波の土の特性や独自性を出すための工夫、色鮮やかに焼き上げる釉薬のこと、どのような受注体制で仕事を受けるのか、大量注文があった時の対処方法など、細かな質問が投げかけられた。

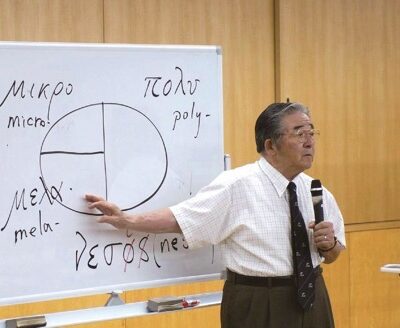

作陶の実演では、使われる道具の解説を交えながら見せていただく。ロクロで作るため、丸い形はイメージしやすいが、角型の作り方など、驚きがあったようだ。

焼き方にも多くの関心が集まる。工程によって温度を変える理由や電気窯やガス窯、登窯の特徴に質問が飛ぶ。工房から少し移動し、丹波焼で現存する最古の登窯を見学した。斜面に造られた全長47メートルある窯は想像以上に長い。丹波地方は半農半陶が多く、経済的に自前の登窯が持てなかったため、共同で使う大きな窯が作られたのだ。今では、この窯を使ったイベントを年に1回開催。作陶体験の他、窯に薪をくべる体験などが行われている。

作品を焼く際は、それぞれの窯元が持つ自前の登窯を使う。市野伝市窯でも年に3、4回窯焼きを行っている。

昼食は、兵庫陶芸美術館内のレストランで、地元食材を使ったイタリアンを丹波焼の器で食した。まさに陶芸の郷のグルメといえる。昼食後、すぐ近くにある丹波伝統工芸公園「立杭 陶の郷(すえのさと)」を見学。立杭焼の里にある60の窯元のうち、組合に加入している51の窯元の作品を展示販売する「窯元横丁」が人気の施設だ。統一されたデザインのもと、一つひとつ独立したブースに窯元の作品が並び、見やすい演出に、デザイナーたちも関心を寄せていた。

自然豊かな山道を上り市野伝市窯へ

自然豊かな山道を上り市野伝市窯へ

「約850年前から生活雑器として作られてきた」と市野さん

窯元の市野さんは9代目

丹波の土の特性を入念に観察するデザイナーたち

軒先に並べられた陶器の数々。その種類の多さに驚かされる

ロクロを使い実演する市野さん。丸い形、角型の作り方の違いを説明

丹波焼で最古の登窯。全長約47メートル

兵庫陶芸美術館内のレストランで昼食。パスタの器は丹波焼

51の窯元の作品を展示販売する「窯元横丁」にも立ち寄った