6月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から97 阿修羅と文実

「ジーチ、阿修羅を見に連れて行ってぇ」と頼まれた。孫の文実(ふみ)からだ。

友達から「阿修羅に似てる」と言われたのだと。しかし阿修羅を知らなかったので調べてみたら、俄然興味が湧いたというのだ。そう言われれば似てないこともない。

わたしにとって久し振りの奈良だった。

興福寺のうす暗い堂内で、照明に浮かぶ阿修羅を見つめている11歳文実。どちらかといえば外で走り回るのが好きな活発な男の子だが、阿修羅を見る眼がシンと静かだ。いつもはおしゃべりなのに一言も言葉を発しない。もしかしたら、これが彼の成長の一つの節目になるのかもしれないと感じた。

出口にある売店でのこと。見本の写真集を手に取っている。売り場を一巡りしてからまたもう一度。欲しいと言う。「でもちょっと高いねん」と遠慮する。

帰ってからのことだが。写真集を見ながら、

「日本人は凄いね。こんなのが作れるんやから」と言うと、文実は、

「え?人が作ったの?」と不思議そうにするのだ。

「あったのかと思っていた」と。

これにはわたしの方が驚いた。

文実は人間が作ったものではないと思っていたのだ。この世に最初からあったと思ったのだ。阿修羅にはそれだけの神秘性があるということなのか。

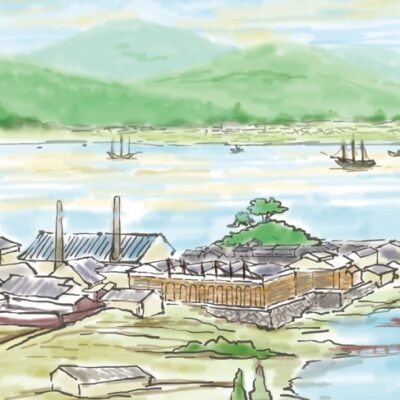

興福寺の後に東大寺にも行った。

わたしは初めてではないが、改めてその大きさに圧倒された。大仏もだが、世界最大の木造建築、大仏殿の巨大さにだ。

ここでも文実は「おっきいなあ」などの声は出さない。ただ見上げているばかりだった。

ところで東大寺だ。帰宅してから思い出した。

そうだ、東大寺はわたしが尊敬してやまない足立巻一先生に縁があったのだと。

『古寺巡礼奈良 14 東大寺』(淡交社・昭和55年刊)という本をわたしは架蔵している。写真がたくさん載っている大版の本。

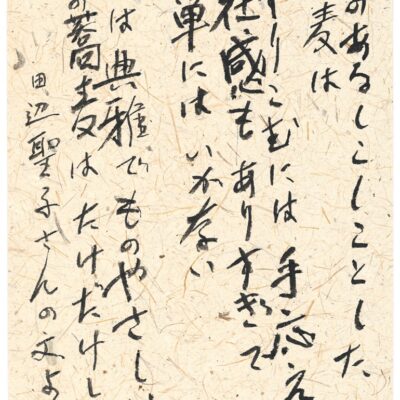

これに足立先生は「銀色の甍」と題した濃密な文章を寄せておられる。

次のように書き出される。

《わたしは、はしなくも東大寺大仏殿昭和大修理に際会し、いささかその大事業の一端に直接触れる機会を得た。人生の幸運といってよい。実際、そういう機会でもなければ、わたしが大仏殿の大屋根に登って境内を観望するというようなことは生涯なかったであろう。》

ということで、昭和の大修理の現場に出入りしての報告文。といっても足立先生が書くものだから無味乾燥なリポートではなく、人間の血脈が通った文章である。こんな場面がある。

《吉村さんはひとりごとを言う。「ホウホウ、ひどいな、これは…これ全部だめ…ウワー、むちゃくちゃだ。これ見てごらん、全部腐ってる…」吉村さんはそれから間もない五十二年十二月九日、癌性腹膜炎のため世を去られた。それにも感慨を覚えずにはいられない。》

足立先生ではもう一つ思い出すことがあった。

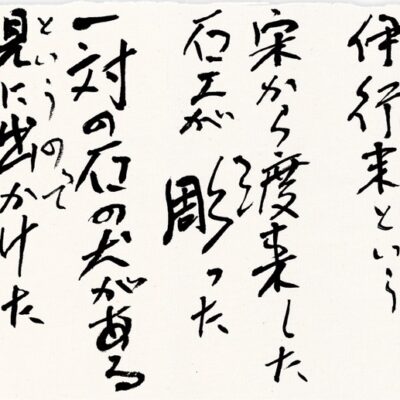

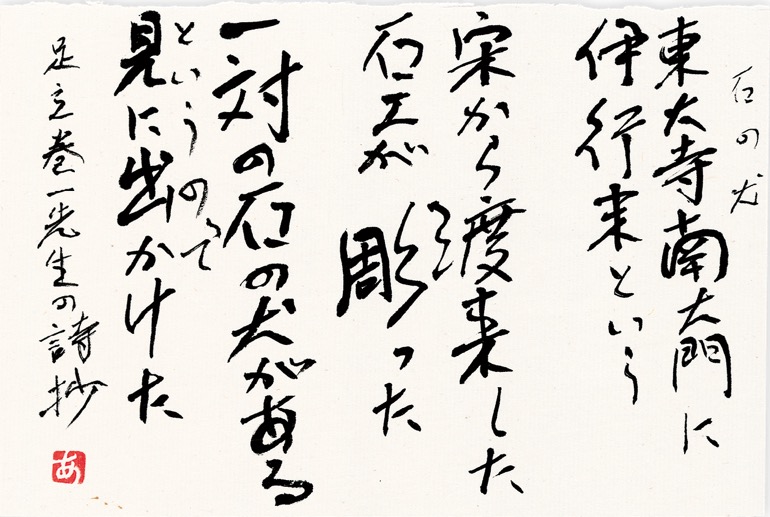

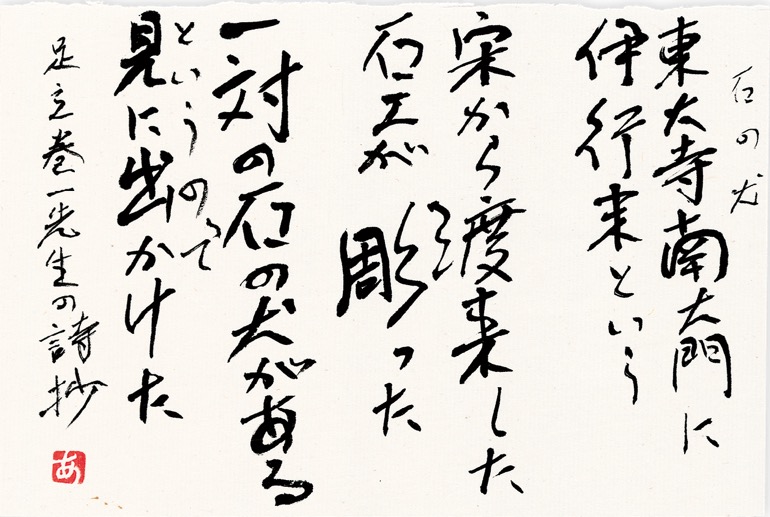

南大門を舞台にした「石の犬」と題する散文詩があり、先生自身がそれを朗読する音源をわたしは所持しているのだ。

先生は決して美しい声ではない。どちらかといえばしわがれ声といってもいいだろう。ところがこれが味があっていいのだ。淡々と朗読するだけだが、しみじみと心のうちに届く。

《東大寺南大門に、伊行末という宋から渡来した石工が彫った一対の石の犬がある

というので見に出かけた。(後略)》

このあと渡来人のドラマチックな運命を想像させて朗読は終わる。

文実のリクエストにより、思わぬ奈良散策となり、足立先生の声にも久しぶりに触れることができた。ありがとう文実。

さて文実のこれからはどうだろうか。決して平坦な道ばかりではないだろうが、ジイにはあの神秘的な風貌をした阿修羅が、文実を陰から見守りながら、ともに歩む姿が見える。

(実寸タテ10㎝ × ヨコ15㎝)

六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会員。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。西宮芸術文化協会会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)ほか。