4月号

有馬温泉歴史人物帖 ~其の弐拾伍~ 平賀 源内(ひらが げんない) 1728~1780

時は平成13年頃、有馬温泉の宿、御所坊に不審な男5人組が投宿いたしました。そのうちの1人は牛乳瓶の底のようなメガネに学生服といういでたちで、なぜか朝方に日本史の試験を受け不合格となり茫然自失…。そんな情けない姿をさらしてから四半世紀、彼は今年の大河ドラマに出演、平賀源内役に!

といった安田顕さんのことはさておいて…みなさん平賀源内という名前はご存じでしょうけど、彼が何屋さんかと問われると返答に困りますよね。技術者であり、実業家であり、芸術家であり、科学者であり、広告プランナーであり…と訳がわかりませんが、文芸家でもあったんですよ。例えば、源内さんは江戸時代中頃に一世を風靡した深井志道軒なる売れっ子講談師の評伝を虚構まみれで書いております。「見てきたように嘘をつく」講談師の人生を嘘で綴ったら、逆に真実に近かったりして。

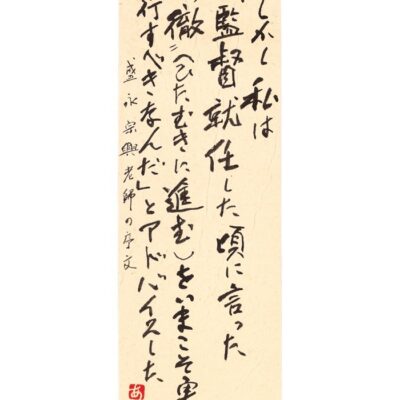

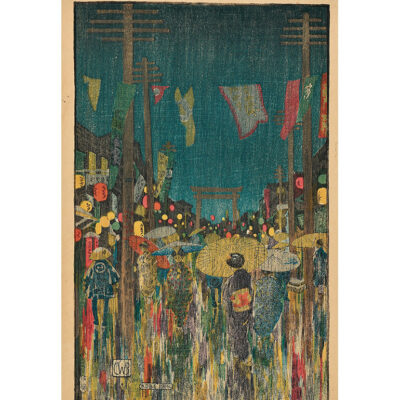

文芸家としての源内さんの原点は俳諧でございまして、十代の頃から故郷、讃岐の志度、現在のさぬき市の俳壇で「李山」という号を名乗り活動。でも28歳の頃に郷里から離れることを決意し、最大の理解者だった渡辺桃源と有馬に出かけ、その道中を『有馬紀行』にまとめております。それによると、志度を出て明石~須磨~生田~西宮~大坂~伊丹ときて有馬へ。須磨では須磨寺のほか、漂泊の僧、似雲が庵を結んだ現光寺にも立ち寄っているようです。有馬では志度の隣町、津田の俳人の安芸文江も合流、肝胆相照らす仲間とまったりと逗留し、

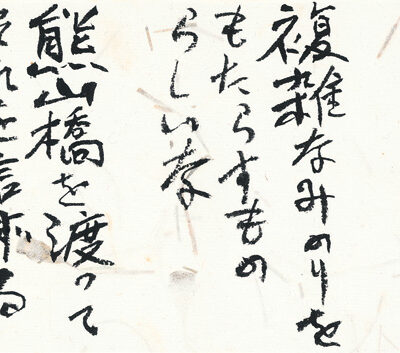

湯上がりや

世界の夏の先走り

と爽やかに詠んでおります。

機嫌良く過ごした有馬を去ったあと、源内さんは独り京都、そして江戸へ。以降は「李山」という俳号を使わなくなっていることからも、有馬への旅は郷里や俳壇からの「卒業旅行」ということなのかもしれません。

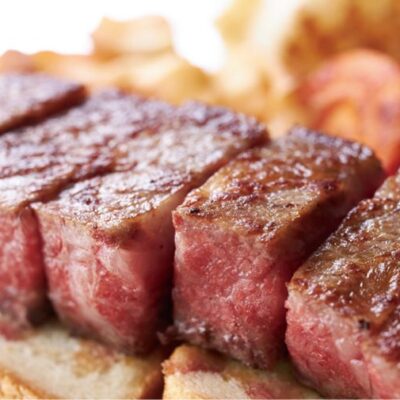

でも、人生の区切りとなる大切な旅の目的地が有馬だったのはなぜなのか?源内さんの師匠の一人に、戸田旭山という医者がおります。実はこの人、本連載其の伍に出てくる香川修徳をなぜか目の敵にして、その著書『一本堂薬選』に難癖をつける『非薬選』を著しております。そして弟子の源内さんも「香川氏が薬撰に戯言をついてより…」などと述べていることからして修徳に批判的、コイツはダメよ~ダメダメと思っていたようですな。『一本堂薬選』は「泉温が高い城崎ビバ!色が付いた有馬の湯は毒」てな非科学的な記載で有馬温泉の客足を奪った訳ですが、源内さんはそのアンチテーゼとして旅先に有馬を選んだ、という推量どうでしょう。