3月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から 106 村上翔雲の書

大切にしている本はたくさんあるが、これもそのうちの一冊。

『ひょうごの野の書』(神戸新聞出版センター刊)。

著者はわたしが尊敬していた書家、村上翔雲(1932年~2011年)。

以下、翔雲師と呼ぶ。

名著である。発行は昭和58年。今ではもう作るのは不可能だろう。二年余、兵庫県下をくまなく歩き回って成ったもの。

「あとがき」にこうある。

《「君たち書家が、今やらなくて、一体だれがやるのか。開発という名の暴力と、人間モドキどもの心ない仕わざによって、道しるべも地蔵さんも、みんな姿を消していってるではないか。いまこそ……」と、励ましの声がかかる。かくて僕は、身すぎ世すぎのわざを打棄らかし、執拗に野山をさまようことになる。》

兵庫県下の詩碑、歌碑、句碑などの文学碑や道標などが拓本写真とともに紹介されている。その拓本集めの苦労の一端が「先山鐘銘」(洲本市先山 千光寺境内)の項に載っている。

《採拓は鐘楼へよじのぼることから始まる。足場の高さは約二・五メートル。鐘の真下の床が四角に切られているので少々危ない。はしごを引っぱり上げ、転落防止策を講じてから作業にかかる。》

そうして集められた「書」が、百十一点。

先の「あとがき」の中にある励ましの声をかけたのが兵庫県文化の恩人ともいえる我が宮崎修二朗翁(のじぎく文庫初代編集長)だ。拓本行脚にも同行し全面的に協力された。「あとがき」の最後にはこうある。

《そして最後になりましたが、この二年余り県下各地をご案内下さり、各種資料の提供などご指導下さった宮崎修二朗先醒に深甚の謝意を捧げます。ありがとうございました。》

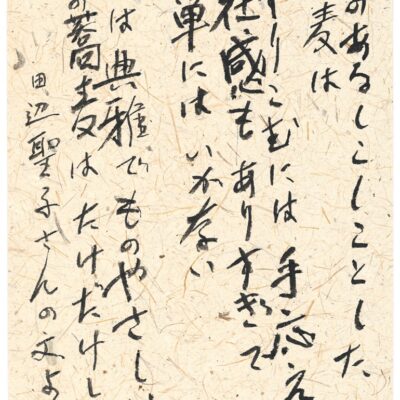

この一年後に、宮崎翁が『ひょうご歌ごよみ』(宮崎修二朗著・兵庫県書店協同組合刊)を刊行。この本の付録にと、翔雲師が肉筆の短冊を、謝意を込めて提供されている。書かれているのは兵庫県文化の父と呼ばれた富田砕花師の短歌。

しんとろりこはくのいろの滴りの

澄めば澄むもの音のかそけく

実に3500枚。これは大変な数である。タレントなどがサインを書き散らすのとはわけが違う。一枚ずつ精魂込めて書くのだ。

宮崎翁から聞いた話がある。

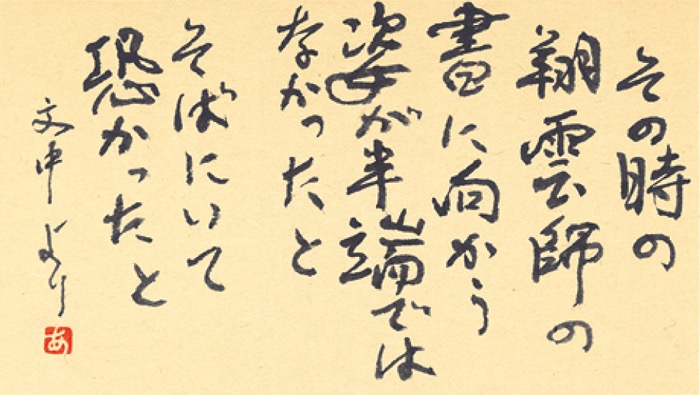

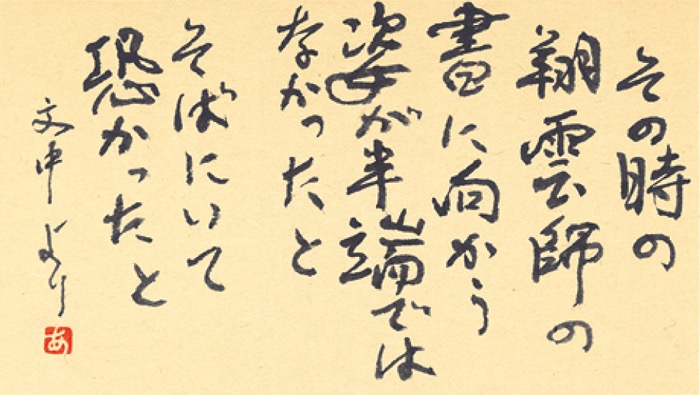

先の拓本行脚で城崎に泊った時のこと。宿の主人が翔雲師に揮毫を求めたという。その時の翔雲師の書に向かう姿が半端ではなかったと。そばにいて恐かったと。

その村上翔雲師の展覧会がこのほど明石市立文化博物館で開催されて出かけた。明石市が主催する企画展である。

実は翔雲師は、この欄でカット「書」を提供してくださっている六車明峰氏の師だった書家でもある。

六車氏は元々美術教師を志したと聞いたことがある。しかし19歳の時、翔雲師の「書」に出合って方向転換したというのだ。人生の歩む道を変えたのだと。

その六車氏が今回の「村上翔雲展」の図録の解説文を書いておられる。

その図録だが。

偶然にも博物館内のエレベーターで、翔雲師のご息女にばったり出会った。そこで図録をいただいてしまい、恐縮至極だった。

六車氏の文章は、わたしとは違って、いたって行儀のいい文章だ。まるで楷書のような。その上で詩的情緒も漂わせている。

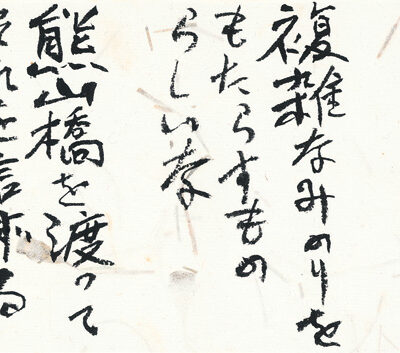

たとえばこれ。種田山頭火の句の書の解説文。

《翔雲の書には渇筆が多い。たとえて言うと、冬の積雪に耐える老木。風雪にさらされて、無駄なものを一切、削ぎ落した姿。これこそが、到達した翔雲の書の線である。表面は枯れて樹皮が剥がれ落ちているのに、幹の内部は命水が循環している。これが翔雲の書の印象だ。この作品から二人の生きざまが見えてくる。行乞放浪の旅を続けてゆく山頭火。野に下り現代の書のあるべき姿を求める翔雲。そんな二人の姿がピタリと重なる作品だ。》

この図録を携えて、もう一度見に行こう。六車氏が作品解説する日に。

㊟この展覧会はすでに終了しています。

(実寸タテ9㎝ × ヨコ16㎝)

六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・編集人。「半どんの会」会員。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)、随筆集『湯気の向こうから』(私家版)ほか。