3月号

神戸で始まって 神戸で終る 57

連鎖と結合が作る横尾忠則の人間地図

「推し」という言葉について、編集部の田中さんから聞くまで僕は気づきませんでした。次々と新しい言葉の概念が流行るんですかね。僕なんか、世間と鎖国しているようなものですから。現代のような複雑多様な時代になると、逆に世間から離れたくなります。

僕はひとりっ子として育てられたので、1人でいることに慣れているというのか、孤独でいることが普通だったんですよね。だから社会とか他人と交流したいという願望は少なかったと思います。

といって他人が嫌いというのではないのです。人間が成長するためには、やはり他人をサンプルにして考えます。身近にいる人間よりも、その存在に手が届かない人に憧れます。

子どもの頃は、偉人を主人公にした絵本が好きでした。自分はどのような人間になりたいかといっても、漠然としていてよくわかりません。老齢になった今でも、どのような人間になりたいのか、とそんなことを考えていることがあります。余生もあまりない老齢に達していても、子どもの頃の気持ちとさほど変わっていないようです。

残された時間に誰かのような人間になりたい。僕の中の幼少年が考えているんですかね。誰かの伝記や自伝に興味があるのです。伝記、自伝に興味をもつということは年齢を忘れています。もしかしたら、長生きの秘訣かもしれません。

僕は子どもの頃から、大勢の人に憧れてきました。1人や2人ではなく、田中さんも話していましたが、「推し」の「推し」というのか、憧れの対象の人が、かつて憧れた人にまで遡って、その人のことまで知りたくなるというか、人と人は連鎖するんですよね。

僕は友人がそんなに沢山いるわけではないです。知人は多いです。友人ともある程度距離をおいて交流します。仕事がらみで交流する人とは暫定的な交流です。ベタベタした付き合いが、あまり好きではないのです。

それに対して、会えない存在の人を私淑することは多いです。すでに物故している人もいます。若い人がスターに憧れ、私淑することも大事です。こういう人は、時には教育者になる場合があります。彼等とは全く異なった生き方であるにもかかわらず、彼等から如何に生きるかということを学ぶのです。

文学の主人公も時には私淑の対象になることもありますが、文学の主人公はどことなく暗くて重いので、こうした主人公にはあまり私淑したいと思いませんね。むしろそうした人物を描いた作者に興味があります。

僕は文学に対する興味ではなく、作者に興味があります。僕が興味をもつのは、作品ではなく作者です。でも芸術に関しては、作者よりも作品に興味をもちます。それは僕が画家だからでしょうね。

といいながら、気がついたらその作者に興味をもって、その作者との交流が始まることもあります。こちらが興味をもった人間は、不思議と相手も興味をもってくれるものです。お互いに惹かれる要素があるからですが、これがなければ一方通行で終わります。

人と人の交流には、何か入口がありそうな気がします。僕が上京して最初に訪ねた人は、写真家の細江英公さんです。細江さんが三島由紀夫さんの写真集を出すということを知って、どこの馬の骨とも知らない僕が、いきなり細江さんを訪ねて、写真集の装幀をさせてほしいと頼んだのです。が、すでに杉浦康平さんという有名なデザイナーの手に渡っていました。が、細江さんが寺山修司を紹介してくれて、寺山修司が唐十郎を、と、次々とあの60年代の文化的旗手を片端から知ることになったのです。ほんとに1年か2年の間、その後の日本の文化の担い手で、著名人ばかりです。というか、著名人になっていったのです。

短時間にこのような人間構成がほぼ確立したのは、今でも奇跡のように思いますが、大半の人脈は連鎖的に結合していきました。自分から求めたのは、最初の細江さんだけです。あとの人脈は自然発生的というか、連鎖的に拡張していきました。自力ではなく、何か他力が作用したような感じでした。このような連鎖運動は、その後の人生へと今尚、連鎖しているように思います。

人脈を自ら想定して求めた場合は、思い通りにならないことが多いように思います。僕の場合、人脈の入口の細江さん以後は、全て受け身の態度を貫き通した結果、構築され、実に多様な人達との相関図ができあがったように思います。しかも不思議なことに特定のジャンルの人達だけではなく、実に多様な職種の人達の、人間地図のようなものができていったように思います。従って、不必要な人はこの地図の中には存在していません。

人と人の関係は面白いですね。むしろ求めない方が、求めた以上のものが手に入る。そんな論理というか、法則が、人間関係に於いても作用するような気がします。

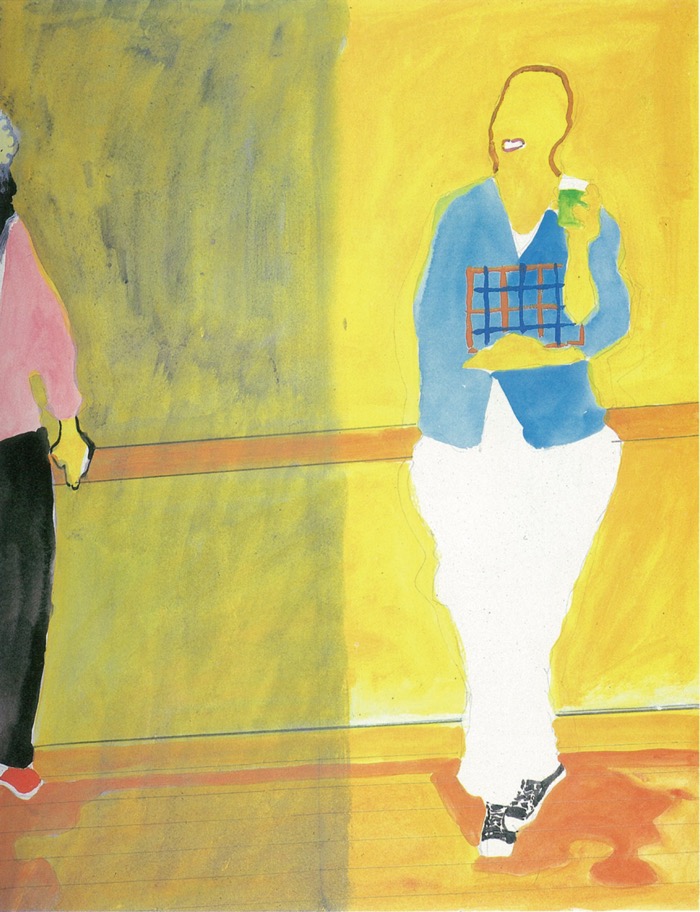

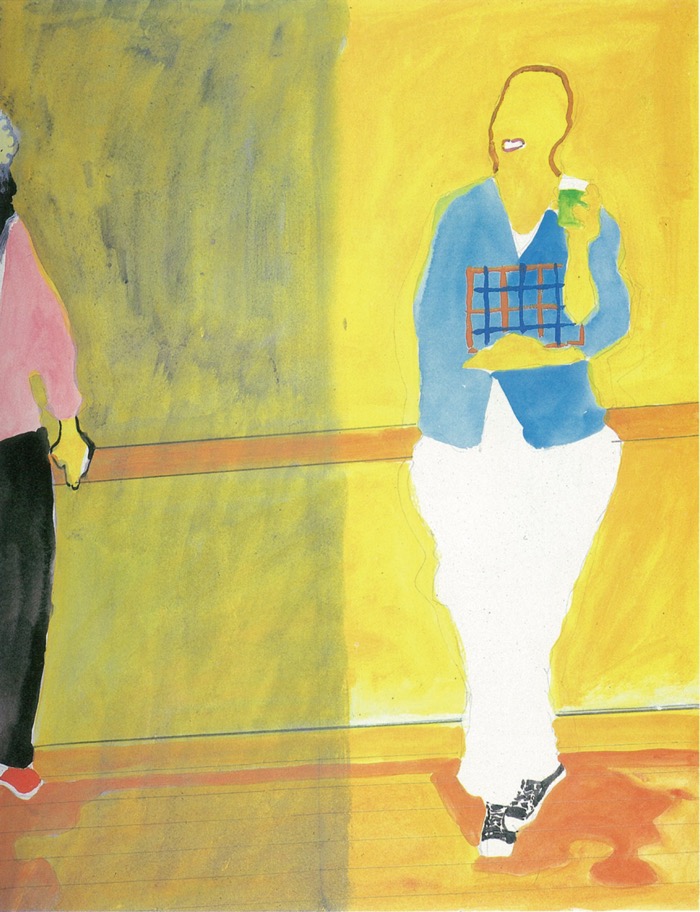

横尾忠則《Study for Portrait of Jasper Johns》1981年 個人蔵(横尾忠則現代美術館寄託)

~画家のジャスパー・ジョーンズは横尾にジョン・レノンを紹介した人物。

そのジャスパー・ジョーンズを紹介したのは作曲家の一柳慧

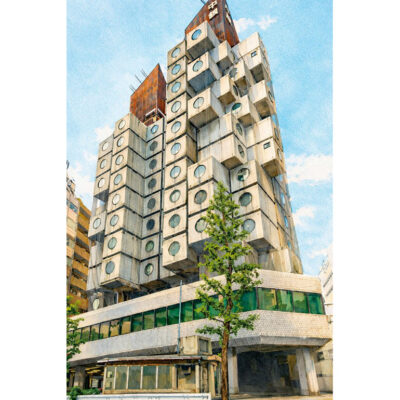

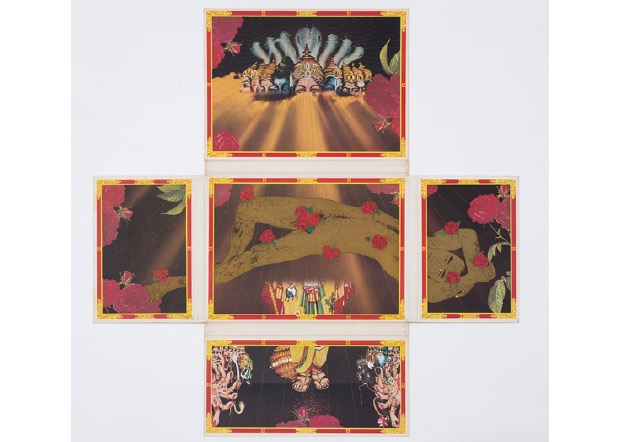

『新輯薔薇刑』集英社 1971年

[細江英公(写真)/三島由紀夫(被写体・序・題箋)

/横尾忠則(装幀・装画)]

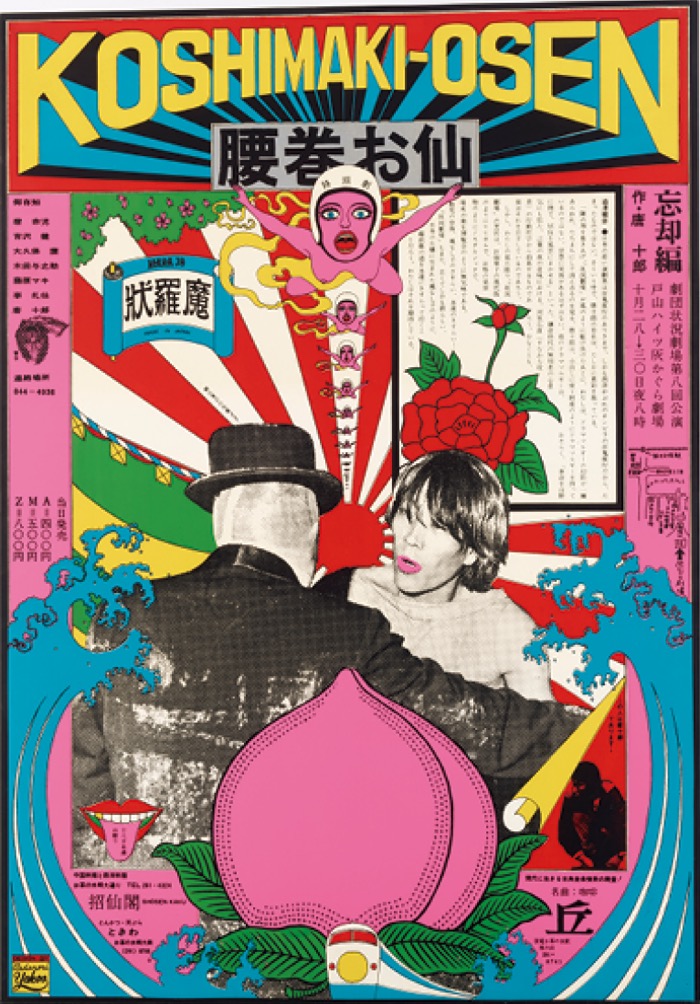

横尾忠則《腰巻お仙(劇団状況劇場)》1966年

〜中央の写真は細江英公の撮影

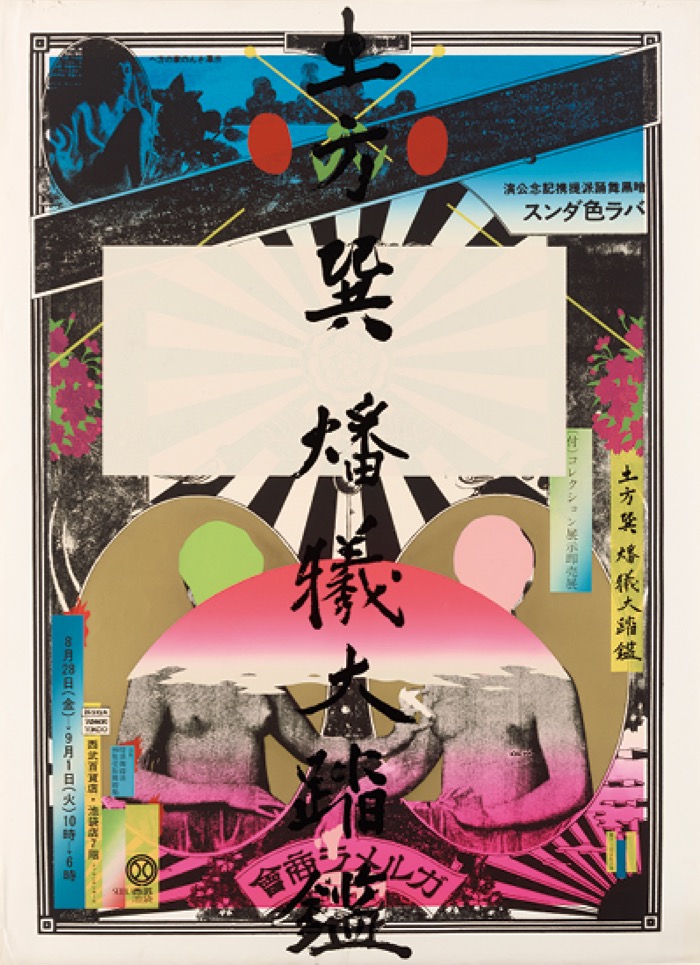

横尾忠則《土方巽 燔犧大踏鑑(ガルメラ商会)》1970年

〜中央の「燔犧大踏鑑」の文字は三島由紀夫による

美術家 横尾 忠則

撮影:横浪 修

1936年兵庫県生まれ。ニューヨーク近代美術館、パリのカルティエ財団現代美術館など世界各国で個展を開催。旭日小綬章、朝日賞、高松宮殿下記念世界文化賞、東京都名誉都民顕彰、日本芸術院会員。著書に小説『ぶるうらんど』(泉鏡花文学賞)、『言葉を離れる』(講談社エッセイ賞)、小説『原郷の森』ほか多数。2023年文化功労者に選ばれる。

『横尾忠則の人生スゴロク展』開催中

2025年1月17日(金)~5月6日(火)

横尾忠則現代美術館(神戸市灘区)にて

横尾忠則現代美術館