8月号

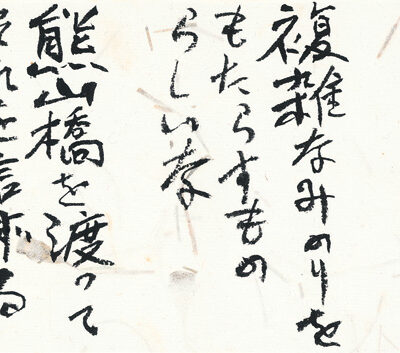

竹中大工道具館 叡智の彼方へ|第十一回|土のしらべ

土壁にみる左官の妙技

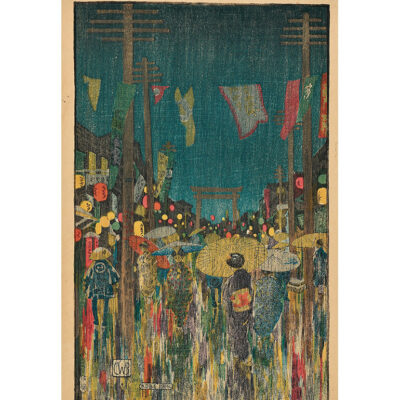

世界でもっとも多く建材として使われる素材は土です。日本では「左官」が専門職として知られます。しかし、その技術は他国とは随分と異なります。壁を塗ることに特化して構造体としての壁を造るのではなく、非常に繊細で高度であることはあまり知られていません。

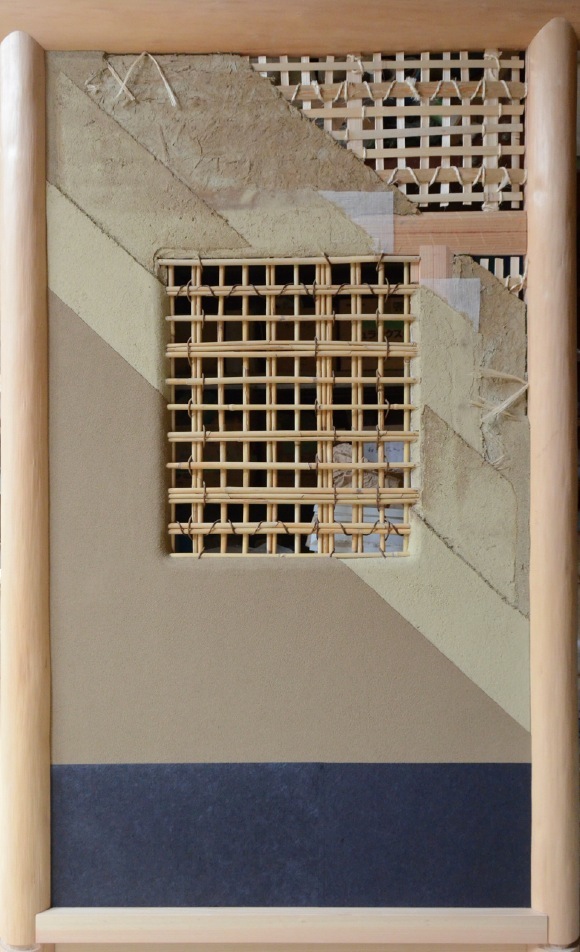

竹中大工道具館の「和の伝統美」のコーナーには、土壁の展示品が三つあります。茶室前に数寄屋土壁、茶室内に投げスサ土壁の工程模型があり、左手に火灯窓の土壁模型があります。

数寄屋の土壁は、丸柱を使用するため、とても薄いのが特徴です。わずか4センチ弱ほどの厚さしかありません。木下地に1センチ5ミリほどつかうので、土の塗厚は片面で1センチ強しかありません。そのわずかな厚さで四層にも土を塗り重ねているのです。

この工程は数寄屋の土壁全般に通じます。現存最古の塗壁が遺る大徳寺玉林院蓑庵の模型の床の間には、本物と同じ土壁の仕様を再現しています。下地となる荒壁に土の塊を混ぜ、その凹凸をのこしながら長い稲藁で模様づけた「投げスサ」と呼ばれる技法です。土の特性を知りぬいた匠だけがなし得る高度な意匠となっています。

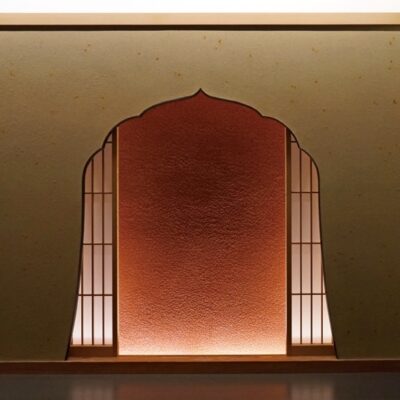

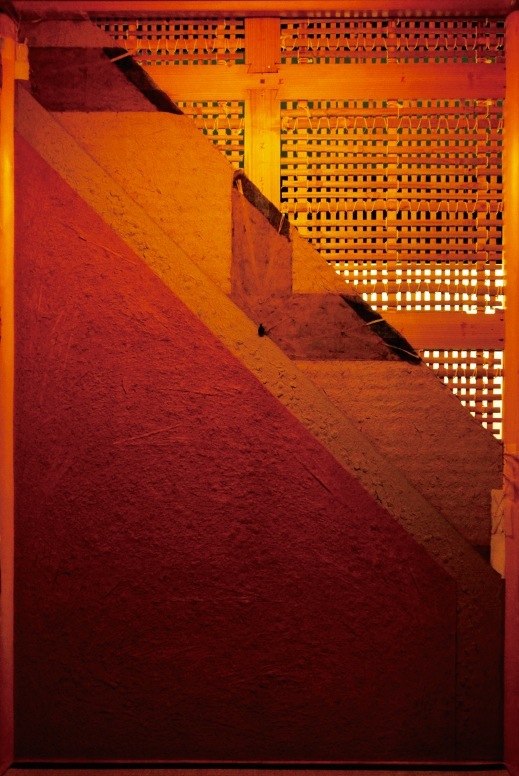

そして、コーナーの奥に「火灯窓付蛍壁」が展示されています。火灯窓は、古来中国から伝来し、広く寺院建築に採用された形式です。文字通り火灯の形をそのまま窓に転用するものです。通常木枠でつくりますが、ここでは「黒磨き」と呼ばれる墨を混ぜた漆喰を丹念に鏝で磨く技法で限りなく薄く仕上げ、炎の形だけを浮かび上げています。そして、その中に真紅に燃える火を別の質感をもった「赤磨き」で表現しています。

一塗りで数ミリというわずかな塗り厚の中に数々の技を織り込む日本独自の土壁の世界をお楽しみください。

(主任学芸員・西山マルセーロ)

常設展「和の伝統美」コーナー

茶室前に土壁工程、左に火灯窓付蛍壁

土壁工程模型

茶室内床の間

「投げスサ」工程模型

蓑庵床の間

「投げスサ」仕上

火灯窓付蛍壁

竹中大工道具館

TAKENAKA CARPENTRY TOOLS MUSEUM

神戸市中央区熊内町7-5-1

Tel.078-242-0216

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)

開館時間:9:30~16:30(入館は16:00まで)

https://www.dougukan.jp/