4月号

触媒のうた 38

―宮崎修二朗翁の話をもとに―

出石アカル

題字・六車明峰

「吉川英治さんを取材しょうと思って神戸駅へ駆けつけたことがありました。ところが駄目でした。その当時は朝日新聞がガッチリとガードしてましてね、近づけませんでした。吉川さんにお会いすることは出来ませんでしたが、後年、文子未亡人にはお会いしました。文子さんはトップレディーといってもいいような素晴らしい人でしたね」

病弱の父を助け家計を支えるために銀座の料亭で下働きをしていた文子さん。まだ16歳だったその人を当時43歳の吉川英治が気に入って再婚し、教養を身につけさせたという。

「出来ないことがないほどに、ゴルフ、書、茶道など、なんでもこなす人でした。吉川さんも色んな苦労の末にあの奥様に出会われたんですね」

吉川英治=1892年~1962年。代表作『宮本武蔵』『鳴門秘帖』『新・平家物語』など。国民的大作家と呼ばれた。

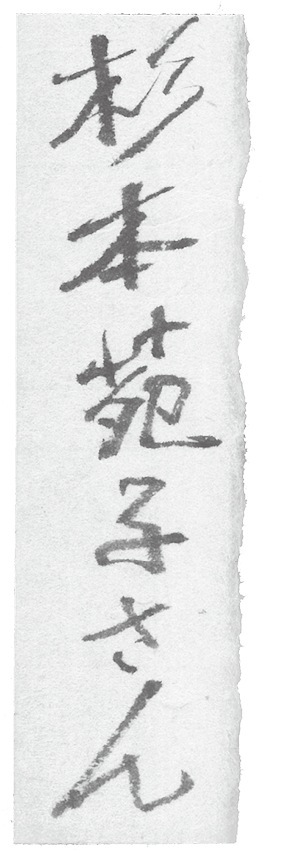

吉川英治には会うことが出来なかった宮崎翁、後に、吉川の一番弟子ともいえる杉本苑子さんとは懇意になっておられる。

杉本苑子=1925年生れ。東京出身。歴史小説家。

1952年、「燐の譜」で『サンデー毎日』の懸賞小説に入選。のち、選考委員であった吉川英治氏に師事。1962年『孤愁の岸』で第48回直木賞。1977年『滝沢馬琴』で第12回吉川英治文学賞。1985年『春の波濤』がNHK大河ドラマに。2002年文化勲章。

杉本苑子さんには吉川英治との間に逸話がある。

1952年、小説「燐の譜」で『サンデー毎日』の懸賞小説に入選するのだが、選考委員、吉川英治氏に志願して弟子入りする。ところが、吉川に約束させられる。曰く「今後十年間、修行に徹しますか?その間、懸賞小説はもとより、出版社、同人雑誌などに近づかず、ひたすら勉強すること。あなたにその辛抱が出来ますか?」

この約束を了として彼女は仕事も辞めて吉川の門弟になる。

すごいですねえ。彼女には自分の結婚や両親を抱えての生活の不安もあったでしょうに。

その修行時代の習作が60篇以上だったという。

再度文壇に登場したのが八年半後の一九六一年二月、『別冊週刊朝日』に、師事後初めて「柿の木の下」を発表。すでに35歳になっておられた。それからの活躍は周知のこと。

さて宮崎翁の話。

「田辺聖子さんともご一緒に六甲で食事をしたこともありましたが、今どうなさっているんでしょうねえ。最近、一切音信がありません」

以前は毎月のように便りの交換をしていたとおっしゃる。

「今でも忘れられない話があります。その頃、「恍惚の人」という言葉が流行った時代でしてね。そう、有吉佐和子さんのベストセラー小説『恍惚の人』です。流行語にもなりました。杉本さんの話はこうです。

―人間っていうのはね、なにも年を取ってボケてから恍惚の人になるんじゃないんですよ。若くったってね。言いにくいことだけれども、あれほどの素晴らしい先生、吉川英治先生、わたしの大切な大恩人の先生だってそうだったんです。みんなから苦言を呈されたり批判をされたりということがなく「先生、先生」と言われて、人に反対されることがなくなった時に人間は恍惚の人になってしまうんです。海音寺潮五郎さんにしたってそうでした。偉い先生がみんな恍惚の人になってしまう。誰も何も言ってくれないからそうなるんです。だから、頭がボケるのだけが恍惚の人ではなくて、人にチヤホヤされてその気になったらお終いなんです。よほど考えなきゃいけないですね。でも人間はみんないつか恍惚の時が来ます。―

そこでぼくお尋ねしました。

「それじゃ杉本さん、あなたがそうなったらどうします?」と。するとね、

―わたしはね、あっ、なったなと思ったら、自分で自分を始末します。でもそれが難しいんですよね。気づかぬままになってしまうのが恐いんです。―

と、このようなお話しでした。今、どうなさっているんでしょうねえ」

平成四年に出た杉本さんの随筆集『霧の窓』(光風社)の中に次のような文章があるのを見つけた。自宅の庭にやってくる小鳥の話から、

「いったい彼らはどこへ行き、どのような死に方で終るのか。私はいつもそれを考える。そして、ごくさりげなく土に還元してゆくその孤独な死に、人間のどんな立派な葬式も及ばない荘厳さを感じ、粛然とさせられる。(略)このように、私も生を閉じたいと望んでいる。」と書き、こう続ける。

―葬式は無用。墓もいらない。じつを言えば涙や哀悼の言葉も辞退したい。「あの人、いつのまにかいなくなってしまったなあ」それでよい。そういう消え方が理想なのだが、うまくゆくかどうか…。(初出、『アサヒグラフ』昭和六三年十月七日)―

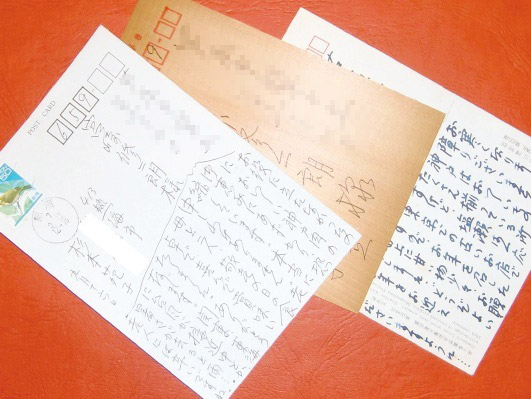

杉本苑子さんから宮崎翁へのハガキ

■出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。「風媒花」「火曜日」同人。兵庫県現代詩協会会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。