7月号

触媒のうた 53

出石アカル

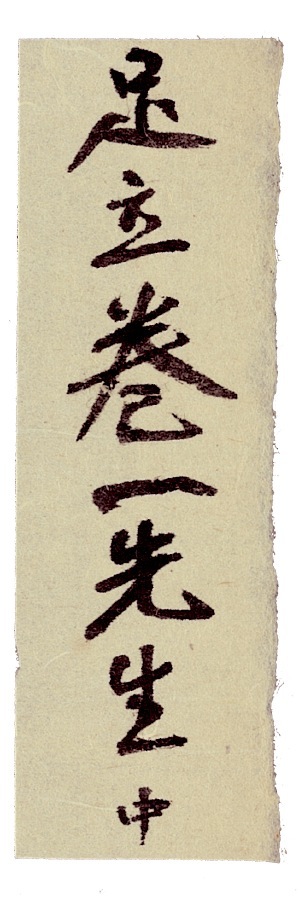

題字 ・ 六車明峰

承前。

足立先生と芥川賞受賞直後の田辺聖子さんが出席された座談会からもう少し。

この座談会で、田辺さんは神戸のことをハイカラで洗練された街と賛辞を送られたあと、当時在住の尼崎の市長さんが表彰してくれたことを話され、次のように続く。

《田辺「市長さんが大きな額を呉れはりましてね。尼崎の文化向上に大きく貢献したと書いてありましたけど…」(この件は昨年8月号の本欄「田辺聖子さん」に詳しく書いた)

足立「それは芥川賞もらう前に出さなあかんもんや。そのくらいの文化感覚がないとね。大阪でもそうやけど、だいたい政治家という人は文化の面で遅れてますよ。神戸が文化都市だというんであれば、賞をもらう以前の芽のうちから着目するぐらいでなければね。これは新聞社にも責任はあるんやけども…。」

元新聞記者として活躍された足立先生の面目躍如である。

* *

前号で、足立先生と夕刊紙「新大阪」のことを書いた。それに関連しての宮崎翁の話をもう少し進める。

「強烈な思い出がありましてねえ。「新大阪」を辞められたあとのことですが、足立さんはフリーライターとして週刊誌だとか企業のPR雑誌だとか、あるいはテレビやラジオなど、幅広い活動を始められました。そんなころ、随筆家の岡部伊都子さんなどと、あるスポンサーつきの慰安旅行をしましてね、箕面で一泊した時のことです。

足立さんが夜中に突如蒲団の上に立って、『オイッ!宮崎!』とぼくを起こすんです。ぼく、びっくりして「なんですか?」と言ったら「お前のピストルをよこせ!」と。わたしそんなもの持ってるわけないです。そのうちハッと気づかれて、また蒲団をかぶって寝てしまわれました。足立さんにしては凄い声で、興奮した様子で『ピストルをよこせ、ピストルを貸せ』って言われました。実はそのころぼくには、やくざと関係があるというような変なゴシップが流れてましてね、それが足立さんの耳に入っていたみたいでした。その時にぼく、思い当たったんです。足立さんは、暴力団に呼び出されてリンチを受けられた時の屈辱をまだまだ忘れてはおられないんだなあ、かわいそうにと思いました」

そのリンチを描いた詩が足立先生の第一詩集『夕刊流星号』(1958年刊・六月社)にある。

暴力

キズのある青いヒタイが迫る。

さあ四つンばいになれ!

ぼくはハイハイ人形になる。

ネをあげるな!

よごれたタオルがのどにねじこまれる。

ぼくはカタツムリになる。

かたい棒が床をころがる。

さあ立て!

ぼくは箸のように立つ。

陰茎を出せ!

ぼくはあかん坊のように動作する。

向うを向け!

一団が笑う。

マッチが点火される。

角質がこげる。

消えうせろ!

マッチ箱が投げ出される。

ぼくはやっと

夜明けちかい町にほうり出される。

月光が首すじに寒い。

タクシーも寝こんだままだ。

ピストルがほしい!

ぼくはツバをはいてうめく。

が

もう、遅い。

この詩は創作ではない。足立先生の体験であり、散文による著書『夕刊流星号』(1981年刊・新潮社)にはその時のことが詳しく書かれている。そこには次の様な記述もある。

《ひどい疲れと空腹とをおぼえた。しかし、それよりも屈辱に打ちひしがれていた。自動短銃がほしいと呻いた。一瞬、やつらを薙ぎ倒す光景が閃いた。が、すぐに萎えた。もし、自動短銃でなくても一挺のピストルを与えられれば、やつらの巣へ仕返しに乗りこむ前に、自分の心臓にぶっ放しているにちがいない。》

「暴力団というものはね、肉体的な屈辱のほかに、人間の尊厳を完全に失わされるようなリンチもやるんですね。それを足立さんは体験された人なんです。社員の人望があるもんだから、頼まれて組合の委員長になってたまたま暴力団と闘う羽目になってしまわれてね。あの作品を読めばわかりますが、これがいわゆる作られたドラマとリアルな真実を描写した詩や文章との違いなんでしょう。足立さんの清潔な魂が、美しくきらめいていますねえ。実はこの世界が足立さんの文学を一貫するものだったんだなと今改めて思い返します。足立文学というものがあるとすれば、その神髄は、一途な真実追求と清冽な表現にあったのだと思わざるを得ないですねえ」

足立先生の無類の優しさの根元には、このような体験も関係しているのに違いない。

* *

その優しさについての宮崎翁の体験話。

「もう随分昔の話ですがね、何を間違ったのかある団体がこのぼくに賞をやるという話がありました。ぼくに授賞、とんでもないことでした。大体、賞を“授与”なんて言葉がもうケシカランですよね。しかもぼく、なにも賞をもらうようなことしてないですからね。それはぼくが一番よく知ってることなんです。自分で言うんだから間違いない(この辺りは翁独特の謙譲であるが)。そういうものは欲しくないんです。無実の罪を着せられたような気がしてね。ずっと辞退してたんですが、ある時、足立さんがうちへ見えました。その団体の偉いさんが、足立さんから言わせたら宮崎はウンというだろう、と考えたんでしょうね。足立さんは『もらえ』とおっしゃるんです。わたしは『もらえない。もらわない』と辞退したんです。するとちょっとムッとする様子でこうおっしゃいました。『おい宮崎、あの賞はあほらしい賞やと思うとるんやろ。俺にもお前のプライドは解る。しかし、よう考えてみろ。あの賞は俺ももらっとるんやぞ』と。それを聞いて言葉が出ないぼくに、『いい、もういい。授賞式に出たくないんなら出るな。出てこんでいい。俺が代わりに行って、表彰状と賞品を受け取ってきてやる』とおっしゃいました。これにはぼくも参ってしまいました。足立さんは個人的に、ぼくの片意地なところ、わがままなところ、それさえなかったらもっと人に愛されるのに仕様のない奴っちゃと、もどかしいような気持でいて下さったんでしょうね。それを矯めてやろうと思って、優しく忠告して下さったんでしょうね。涙がこぼれるようなありがたいことだったと今は思えます。ま、しかしぼくのこの性格はその後も変わりませんでしたし、死ぬまで持って行くしかないでしょうね」

そんなことがあって授賞式にはいやいやながら出席したのだと。ところが親しい詩人の桑島玄二さんが会場に大きな花束を持ってきて贈呈をしてくれたという。そしてこんなことを言ったと。

「実はなあ宮崎、足立さんがな、『あのひねくれ者が表彰されるのに、花束で祝ってくれるような人は一人もいるわけないやろ』とおっしゃった。『みんな花束もらってんのに、宮崎だけがポカーンと立っていたら可哀そうだ。大きな花束をお前が持って行って贈呈しろ』と、そう言って五万円くれはった」と。

「そういう、細やかな神経を使って下さる人でした。ぼくは「桑島、お前バカやなあ。花束買ったゆうて、その五万円で飲みに行ったら良かったやないか。こんな花があるために、帰りに電車乗られへんやろ。タクシーに乗らなあかん。その金、残っとったら寄越せゆうてタクシー代もらって帰りました。まあ、足立さんは、そんなぼくなんかと違ってデリケートな人でしたねえ。ぼく、そういう意味では本当に幸せでした」

* *

さらに宮崎翁による話。

「昭和六十年八月、足立さんがお亡くなりになる前々日、十二日のことでした。入院しておられた病院でぼくにこうおっしゃったんです。『おい、宮崎、お前、ちゃんとネクタイ締めて行けよ』とね。丁度その日はね、その後十何年かのぼくの第二の職場となる大阪芸術大学で面接のある日だったんです。ぼくは滅多にネクタイをしない人間でしたから心配して下さってね。まるで出来の悪い弟に対するように気を使って下さったんです。ベッドから起き上がって。それがぼくへの最後の言葉でした」

大阪芸術大学は、足立先生が神戸女子大の教授になられる前に長く教授をされていた大学である。宮崎翁からお聞きした、そこでのエピソード。

「大変人気がお有りだったんですね。ぼくが行くようになってからも、伝説のような面白い話が残ってました。あの学校には、近鉄の貴志という駅から教職員バスに乗って行くんです。そのバスの運転手の中に一人、恐い人がいましてね、その人が足立さんのファンだったんです。うっかりある席に座ったら、『オイッ、そこは足立先生の席だ』と怒鳴って座らせない。そこは足立さん専用の席だというんですね。それからこんな話も聞きました。足立さんは、須磨から通勤する時間がもったいないというのでね、叡福寺という聖徳太子のお骨を納めた有名なお寺があるんですが、その近くに下宿されたんです。でもそこは、教職員バスのコースから外れているんです。なのにその運転手さんは、帰りにはコースを外れたそのお寺の所まで行って足立さんを降ろしてから駅へ向かったというんです。それをみんな黙ってたというんですね」

足立先生も困られただろうが、運転手さんにまでそのお人柄をこんなに慕われられたということがいかにも足立先生らしい。 つづく

珍しくネクタイ姿の宮崎翁

■出石アカル(いずし・あかる)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。詩集「コーヒーカップの耳」(編集工房ノア刊)にて、二〇〇二年度第三十一回ブルーメール賞文学部門受賞。