9月号

連載エッセイ/喫茶店の書斎から 112 白内障手術

年齢を重ねて衰えるということは人間にとって必要なことなのかもしれない。

耳が遠くなることは、年寄りが聞くと辛いことや悲しいこと、はっきりいって陰口を聞かずともよいということ。

目が衰えることも、自分や連れ合いの衰えた容姿をまざまざとは見ずにすむということ。

ところでわたし、小さな字で書かれた本が読めなくなってきて、このほど白内障の手術を受けた。するとやはり、見えすぎて困っている。先に書いたことが現実味を帯びてきたのだ。

その負と引き換えにこれまで読めなかった本が読めるようになったのではあるが。

白内障手術だが、簡単に思っていたが、術前の検査がいろいろあって、これに半日を要した。お陰様で手術に何の支障もないとわかって受けることになったが、手術室に行くのに車椅子で運ばれた。「独りで歩けます」と言ったのだが看護師さんは「両眼手術の患者さんは基本的に車椅子で移動していただきます」とおっしゃる。大勢の人の行き交う所を車椅子で運ばれるのがなんだか気恥ずかしかった。

手術室では散髪屋さんの椅子のような手術台に仰向きに乗る。

目は閉じないように器具で開かれたまま。点眼薬による麻酔が施されていて、痛くはなく不安もない。ただ、以前受けた心臓のカテーテル手術は静脈麻酔で眠らされていて、気づけば終わっていたのだが、今回は意識がはっきりしている。時間の感覚もある。かねて聞いていたように執刀医の姿もおぼろげながら見える。あくまでおぼろげだ。メスが見えるなどということはない。

最近の治療法はどんどん進んでいるようだ。両眼手術の場合は、手術後、昔のように分厚い眼帯で覆われることはなく、水中メガネに似た防護眼鏡越しに見ることができるのだ。

さてよく見えるようになって、これまで積ン読状態だった本を出して来て読んでいる。

昨年秋、西宮神社の古本市で買っておいた山本周五郎の文庫本が五冊ある。

そのうちの一冊。

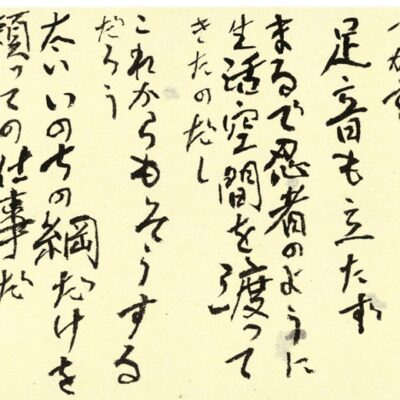

『扇野』(新潮文庫)。昭和五十六年発行。古い文庫本の文字は小さな虫が行儀よく並んでいるとしか見えない。なので、手術前は全く手が出なかった。これがすっきりと見えるようになったのだ。楽々と読める。多少嫌なものが目に入ることがあっても、本を読めるということがわたしにはありがたい。

その『扇野』だが、短編小説が九話載っている。その最初。

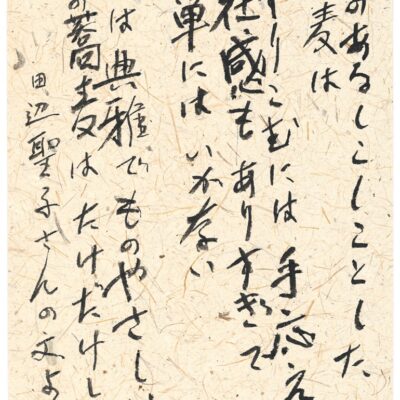

「夫婦の朝」という30ページ足らずの時代小説。これがしみじみといい。ハラハラさせられるが最後は読者が望むような終わり方になっていて安堵する。

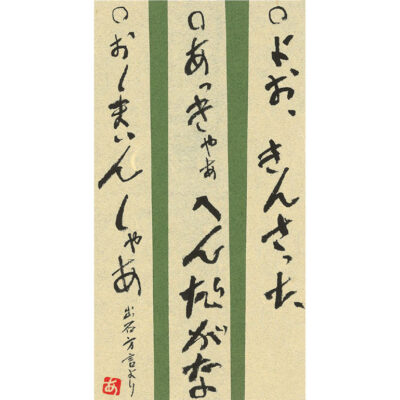

わたしは本を読んでいていい場面があると、妻に読み語ってやるのが常だ。妻には迷惑かも知れないが、一人で胸に納めておけないのだ。妻は字が読めないわけではない。しかしいつも忙しく立ち働いていて、読書の余裕がない。なので、わたしが読み語ってやる。

わたしは「読み聞かせ」という言葉が、なんだか上から目線の気がして好まない。といいながら妻には半ば強制的に聞かせているのだが。

で、今回の「夫婦の朝」。これは語ってやらないわけには行かない。

妻は立ち働く合間に小休止をしていた。それで「読むよ」と言って読み始めた。全編読んでやるつもりだ。

途中であまりにも静かになったので「寝てる?」というと、「聞いてる」と答える。読み続ける。終りに近づくと、妻は「泣けるねえ」と。わたしも最後の場面ではウルウルしてしまった。先に黙読していた時よりも感情が極まってしまったのだ。

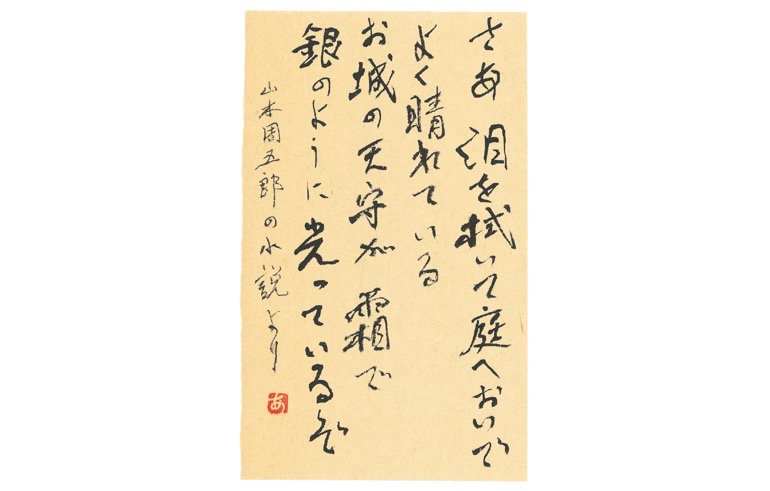

その最後の場面。

《「お由美、…おまえは三右衛門の妻だ、おまえは三右衛門をもっと信じなくてはいけないぞ、歓びも悲しみも、互いに分け合うのが夫婦というものだ、こんな…詰まらぬことで、二人のあいだにもし不吉なことでも出来たらどうする」

(略)

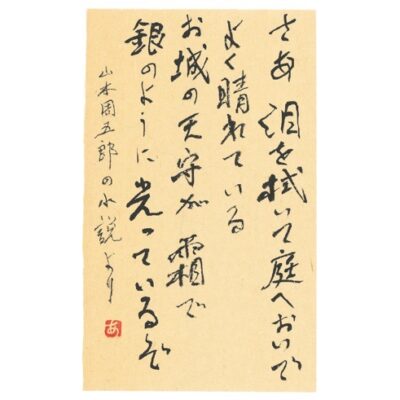

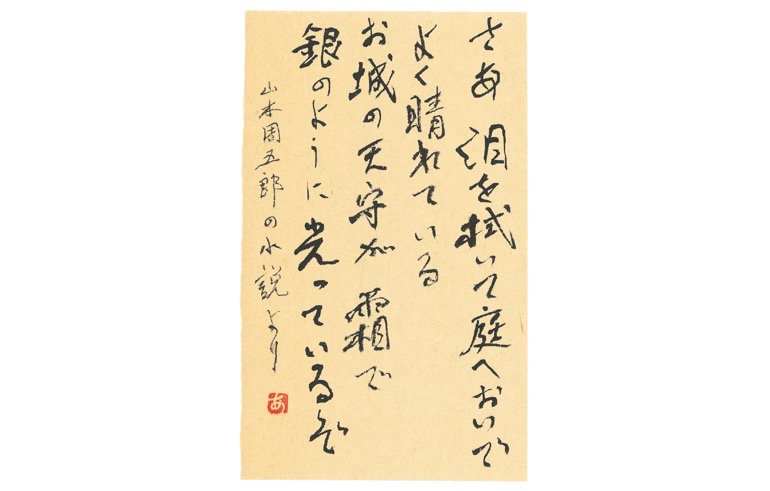

「さあ、泪を拭いて庭へおいで、よく晴れている、お城の天守が霜で銀のように光っているぞ」》

昭和16年の作である。わたしが生まれる二年前だ。

(実寸タテ15㎝ × ヨコ9㎝)

■六車明峰(むぐるま・めいほう)

一九五五年香川県生まれ。名筆研究会・代表者。「半どんの会」会員。こうべ芸文会員。神戸新聞明石文化教室講師。

■今村欣史(いまむら・きんじ)

一九四三年兵庫県生まれ。兵庫県現代詩協会会員。「半どんの会」会員。著書に『触媒のうた』―宮崎修二朗翁の文学史秘話―(神戸新聞総合出版センター)、『コーヒーカップの耳』(編集工房ノア)、『完本 コーヒーカップの耳』(朝日新聞出版)、随筆集『湯気の向こうから』(私家版)ほか。