4月号

神大病院の魅力はココだ!Vol.41 神戸大学医学部附属病院 小児外科 尾藤 祐子先生に聞きました。

赤ちゃんやこどもの小さな体から成人の年齢まで、ほぼすべての手術を担う小児外科。「専門的な手術とともにフォローアップも大切」と話す尾藤祐子先生に、手術のことやその後のこと、小児医療の課題などお聞きしました。

―小児科・小児外科の患者さんの対象年齢は?体のどの部分の手術や治療が小児外科で対象ですか。

一般的には新生児から乳幼児、学童、中学生、おおむね15歳までが対象です。成人の臓器別の外科とは違って小児外科は胃や腸、肺、肝臓、泌尿器、生殖器、血管、気管など臓器の手術から体表の手術まで、脳と心臓を除く小児の臓器のほぼすべてが対象です。大学病院では、最先端の技術を使う手術ではそれぞれの専門医と小児の専門医が協力して治療を行うこともあります。これは幅広い専門領域で先進的な医療を提供している大学病院だからできることだと思います。

―手術が必要な小児の疾患は主に先天性のものですか。

先天性の疾患は多いですが、腫瘍や炎症性の疾患など、産まれた後にかかった病気の手術を行う場合もあります。神大病院小児外科では手術が必要な疾患のほとんどに対応できるような体制を整えています。

―先天性の疾患にはどういうものがあるのですか。

体の仕組みは胎児の時にお母さんの子宮の中で作られていきます。その過程のどこかで発生に異常が起きる場合が多く、例えば消化管では食道や小腸が途切れている「食道閉鎖症」や「小腸閉鎖症」、骨盤内の尿の通り道と便の通り道が分かれていく過程で異常が起きて肛門の穴が閉鎖する「鎖肛」などさまざまです。生後間もなく先天性の異常が見つかる場合や、発育の段階で臓器の働きに支障が起きて診断される場合もあります。

―胎児の段階で見つかることもあるのですか。

産婦人科の先生は妊婦検診のエコーで赤ちゃんが順調に大きくなっているのかを見ておられます。先天異常の疑いがあれば小児科の中の新生児科医や小児外科医が相談を受け必要な検査を行い、分娩方針を検討します。必要に応じて看護師や臨床心理士なども加わり、赤ちゃんにとってのベストな診療について話し合い、治療方針を決めます。

―生まれたらすぐに手術をするのがベストなのですか。

産まれたばかりの新生児をしっかり診断し、手術の時期や必要性を判断し、治療を行います。すぐに手術をするのがベストとは限らず、病気や全身状態により異なります。判断が非常に難しいこともあります。その際、親御さんにどんなふうにお話しし、一緒に乗り越えていけるようにお話しするのかはとても大事なことです。大切な命が助かった時の親御さんの喜びが医療者にとっても大きな喜びであり、やりがいを感じることもあります。

―小児の手術にも成人と同じように小さい創の手術が取り入れられているのですか。

小児外科でも腹腔鏡・胸腔鏡が多くの手術で取り入れられ標準的な手術になっています。こどもは体が柔らかくて水分量が多いので、外科治療には成人とは違う注意点があり、小児外科医の専門的な知識と経験が必要です。

―手術にはロボットも導入されているのですか。

ロボット支援手術の小児外科への導入は、世界的にこれからの課題となっています。神戸大学病院はロボット支援手術において先進的な環境があり、小児外科では准教授の先生を筆頭にチームをあげてロボット支援手術の検証や臨床に取り組んでいます。ロボットの鉗子先端部の細かい動きはこどもの小さな体の中で安全に操作するのに適していると思います。機械が行う手術ですから絶対的に安全を優先して進めなくてはいけません。安全性を第一に考えて実績を重ね、小児外科手術に手術支援ロボットを導入して利点を生かしてこどもたちを診療していけるよう、全国に先駆けて進めているところです。

―先天異常などの大きな手術後は15歳まで小児外科で経過を見続けるのですか。

小児の場合は体が成長していく段階で手術をします。手術を受けた体は成長し、臓器の働きや心の受け止め方も変化します。小児外科医は手術がこどもたちのその後の人生に良い結果をもたらしているのかをフォローアップするという責任を負っていると考えています。「学校生活はうまくいっているか」「ちゃんと走れているか」など生活に気を配り、困りごとの相談にのるようにします。例えば、鎖肛の手術をしたこどもが成長するにつれて、排便の悩みについて誰にも相談できずにいるかもしれません。その子の肛門の手術や臓器の働きのことを理解しているのは小児外科医です。小児外科の診療対象の基本は15歳までですが、年齢に達したからといってすぐに「大人の診療科に移ってください」というわけにはいかないのです。

―大人の診療科への移行については何か取り組みを進めておられるのですか。

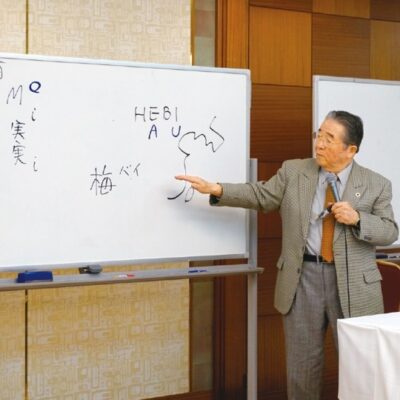

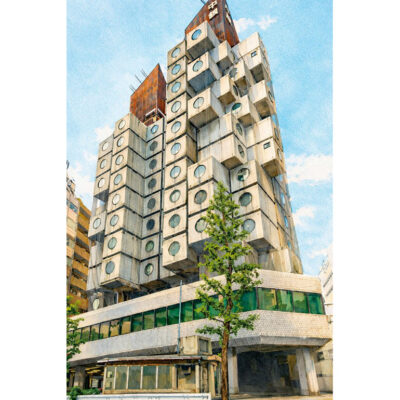

移行期医療は小児医療全般において大きな課題です。国の事業で、厚生労働省が移行期医療支援センターの設置を推進し、現在11の都道府県に開設されています。兵庫県では、県の委託を受け2022年5月1日に神大病院に開設され、センター長を拝命しました。

心臓や血液の病気、糖尿病などでは移行期医療がスムーズに行われている一方で、その他の領域では十分とは言えず、多くの患者さんや親御さんや医療者が困っておられます。センターの役割のひとつは、移行期医療をもっと知って問題意識をもってもらう啓蒙活動です。勉強会や研修会、講演活動、送り出す側の小児診療科と受け入れ側の成人診療科の医師が集まって話し合いの場を持つ、などの活動を行っています。また、移行期の患者さんの困りごとや医療者からの問い合わせに対応する相談窓口を作っています。さらに、広い兵庫県では地域によって医療事情が異なるので、移行期医療について地域ごとの現状を把握して課題解決へ導こうと、県内の全ての医療機関に対してアンケート調査を実施しています。

―神大病院小児外科の特徴や良いところは?

特徴としては、患者さんに優しい医療を医師全員が心掛けていること、ロボット支援手術をはじめ最新の技術や知識を取り入れた診療を行っていること、小児科の先生方が主治医として診療しておられる障がい者の方々の外科治療をお引き受けしていること、こどもの気道の病気を専門的に診療できること、などです。外科の分野ではチームワークが大切ですが、神大病院小児外科医師は、皆が同じ方向を向いてチームワークよく小児外科医療に取り組んでいると感じます。患者さんや親御さんにしっかり話をしたり、看護師さんをはじめコメディカルの方々や他の診療科とのコミュニケーションをとったり、全て患者さんであるこどもたちに最善の治療を行うという目的を常にもって行動している素晴らしいチームだと思います。これからも一丸となって小児外科医療を行っていきたいと思います。

尾藤先生にしつもん

Q.尾藤先生はなぜ医学の道を志されたのですか。

A.こどもの頃から生物学や医学に興味があり、最初は研究者を志して医学部に入学しましたが、その後医学部生時代に臨床に興味を持ちました。臨床に進んだのは家族に医師がいて身近な職業だったこと、「何か専門職の資格を持ったほうがいい」と勧められていたことが影響したかもしれません。

Q.外科を選択し、中でも小児外科を専門にされた理由は?

A.まず、実際に病変を目で見て治せるという外科の分かりやすさと、一人ではなくチーム医療を行う外科系の診療科が、スポーツに打ち込んでいた体育会系の私には合っていると思ったのが主な理由です。

小児外科を選んだ理由は、手術が必要なこどもにしっかり手術をすることで、そのこどもの数十年にも及ぶ未来を創るお手伝いができる、素晴らしい仕事だと思ったからです。こどもたちの発達や成長を見守り、社会で活躍する姿に喜びを感じる〝明るい外科〟のイメージがありました。また、自分が働く場所として、こどもがいることで自然と笑顔も多い中で仕事ができるのでは、と思いました。

Q.病院で日頃、こどもさんや親御さんに接するにあたって心掛けておられることは?

A.手術後のフォローアップの外来診療では、本人と親御さんの話をよく聞くようにしています。小児診療では親御さんと話をすることが多いですが、親子で同じ考えを持っているとは限りませんし、こどもは親には言いづらいこともあります。本人の話を聞いて初めて分かる身体の異変が起きているかもしれません。親御さんに加えて、手術後のこどもも年齢に応じて直接気持ちや困りごとを話すことができる場を作るように心掛けています。

Q.大学で医学部の学生や若手の医師を指導するにあたって心掛けておられることは?

A.教育やプロフェッショナルの人材育成はとても大事だと考えています。学生には自主性や考えることを大切に、若手医師には明るい未来に目を向け頑張ろうと思うきっかけを作ったり、できるだけ自分で考えて行動してもらえる環境を作ったりすることを心掛けています。一方で外科医は「優しい」指導だけではプロフェッショナルは育ちにくいかもしれません。医師は人の命を預かる仕事なので、しっかり指摘したほうがいい場面もあります。少し前、小児外科医の一部が「厳しい」先生と言っているのを耳にしました(笑)。

Q.ご自身の健康法やリフレッシュ法があれば教えてください。

A.健康法はヨガストレッチ、最近始めた筋力トレーニング。栄養にもできるだけ気を付けています。リフレッシュ法は犬の散歩、読書、音楽です。犬は飼い始めたばかりで大変なことが多いですが、毎日楽しく過ごしています。