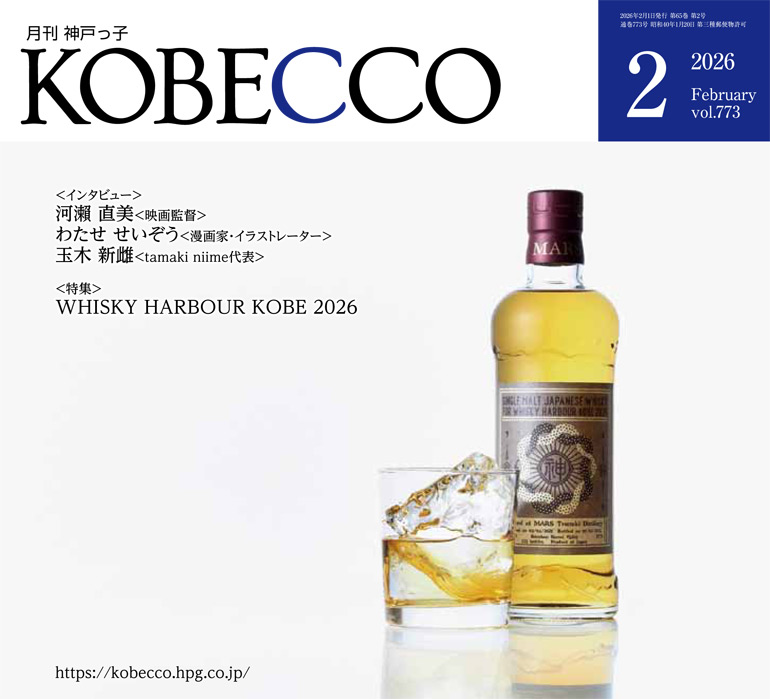

4月号

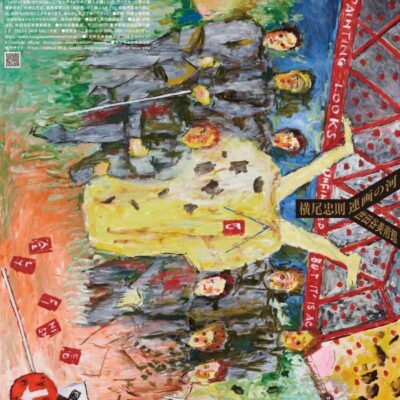

美しきかな ひょうごの文化財 | 「唐様・和様」混在の斬新な図柄 |

第四回 須磨寺 絹本著色(けんぽんちゃくしょく)

普賢十羅刹女像(ふげんじゅうらせつにょぞう)

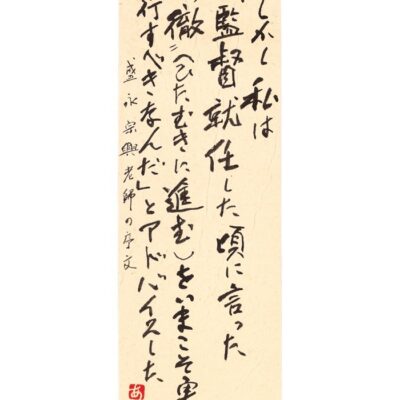

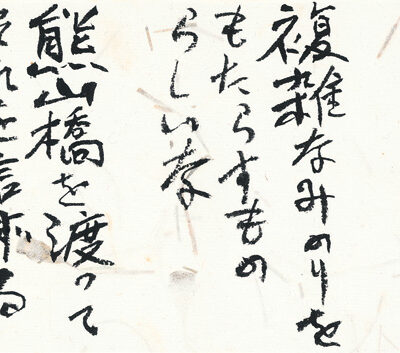

六牙白象に乗り、袈裟をまとった唐装で修行者のもとに現れた普賢菩薩。羅刹が改心して守護神となった10体の羅刹女・鬼子母神は十二単姿。唐様と和様が同時に描かれた大変珍しい絹本

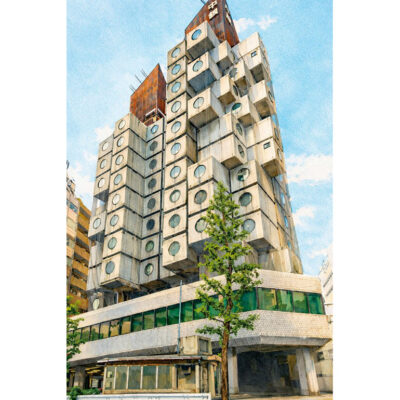

仁和2年(886)、光孝天皇の勅命を受けた聞鏡上人が聖観世音菩薩像を本尊として奉祀したのが「上野山福祥寺」の始まりとされている。古くから通称「須磨寺」で親しまれ、また、平敦盛遺愛の青葉の笛や弁慶の鐘、義経腰掛けの松などの重宝・史跡があり、「源平ゆかりの古刹」として全国にも知られている。

所蔵する「普賢十羅刹女像(ふげんじゅうらせつにょぞう)」は絹地に絵の具や染料で着色する技法「絹本著色(けんぽんちゃくしょく)」を用いて約700年前に制作され、国の重要文化財に指定されている。中央に六牙白象に乗って修行者のもとに現れた「普賢菩薩」が描かれ、6つの牙は仏になるために実践すべき修行項目「布施」「持戒」「忍辱」「精進」「禅定」「智慧」を意味する。両脇には随侍の多聞天・持国天、薬王菩薩・勇施菩薩が控え、周りに描かれている10人の女性は、人を食う悪鬼「羅刹」が釈迦の説法に導かれ改心し、信仰者の守護神になったといわれている。子どもを抱く一人の女性は同じく改心して「鬼子母神」となり、安産・子育ての守り神として信仰されている。

袈裟をまとった普賢菩薩と随侍たちが唐装で描かれている一方で、十羅刹女と鬼子母神は高貴な女性の装束「十二単」を身に着けた和装で描かれている特徴的な図様が、数少ない遺例の一つとして高い評価を受けている。恐らく、「誰もが仏になれる」という法華経の教えの表現の中に、制作された当時の社会背景を反映させたものだろう。「唐様・和様」混在の斬新な絵柄が、見る人たちに驚きと感動を与えたことは想像に難くない。

大本山須磨寺

(上野山福祥寺)

神戸市須磨区須磨寺町4丁目6‐8

TEL.078‐731‐0416

拝観 8:30~17:00

拝観料 無料

※絹本著色 普賢十羅刹女像は普段は非公開