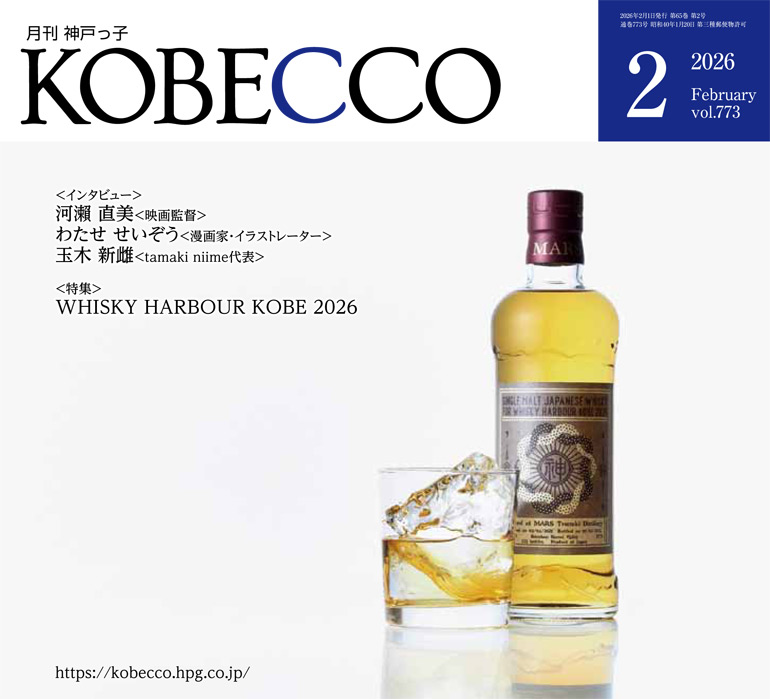

4月号

⊘ 物語が始まる ⊘THE STORY BEGINS – vol.53

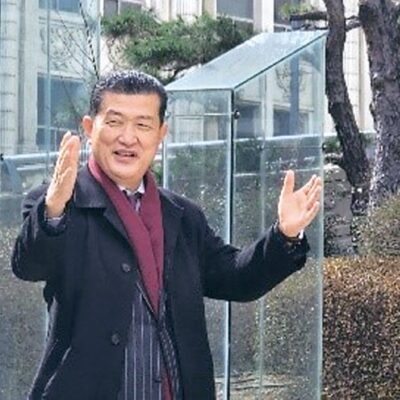

ヴィジュアリスト/映画監督 手塚 眞さん

新作の小説や映画に新譜…。これら創作物が、漫然とこの世に生まれることはない。いずれも創作者たちが大切に温め蓄えてきたアイデアや知識を駆使し、紡ぎ出された想像力の結晶だ。「新たな物語が始まる瞬間を見てみたい」。そんな好奇心の赴くままに創作秘話を聞きにゆこう。

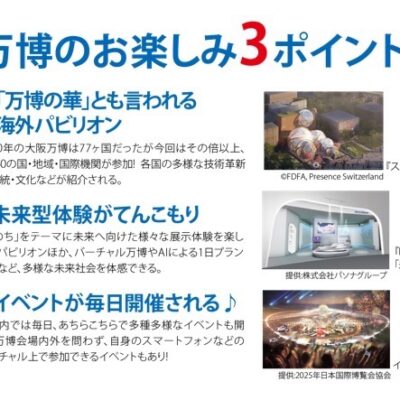

第53回は、今月開幕する大阪・関西万博に兵庫県から〝フィールドパビリオン〟の一つとして参加する「宝塚市立手塚治虫記念館」の手塚眞・名誉館長。父である手塚治虫が〝未来へ込めたメッセージ〟を長男として、また自身、映画監督などとして活躍するクリエーターという立場から〝父がマンガやアニメに託し、成そうとした思い〟を紐解きながら語ってもらった。

文・戸津井 康之

撮影・服部プロセス

宝塚や神戸で培われた創作の原点……

万博と連動した企画展のメッセージとは

自然と科学

「自然と科学。この二つは、ふつう真逆にとらえられていますが、父のなかでは、科学の元に自然があり、密接につながっていました」

手塚名誉館長はこう語り始めると、「自然と科学、そして命はつながっていて、マンガやアニメの世界から〝生命の尊さ〟や〝自然の素晴らしさ〟を父は発信し続けていたのです」と続けた。

同館で開催中の企画展「手塚治虫『ガラスの地球を救え』」のコンセプトを説明するなかで、手塚名誉館長は何度もこの〝自然と科学〟を相反する概念としてとらえていなかった父が託した未来へのメッセージを強調した。

大阪・関西万博に合わせ、兵庫県では県全体を万博の〝フィールドパビリオン〟に見立てて参画。同館では、この企画展を万博に連動させる形で開催している。

今から55年前の1970年、大阪で日本初の万博が開催された。

「当時、万博会場へは2回、父や家族と一緒に行きました。私は8歳でした。父と一緒に月の石などを見た思い出が残っています」と振り返る。

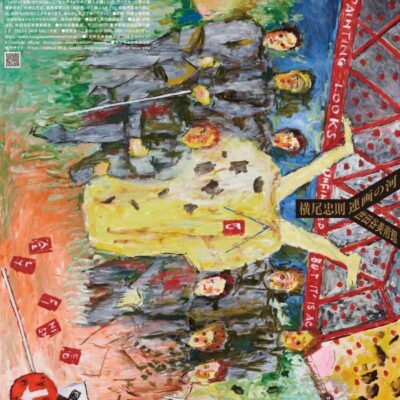

「私が最も衝撃を受けたのは横尾忠則さんがデザインしたパビリオン『せんい館』。遠くから見ると、足場が組まれ、そこで作業する人たちがいるので〝まだ、建設中なのか?〟と思って近づくと、実は赤く塗装されたこの足場自体がパビリオンの一部で、作業している人たちは人形でした。今でも、このパビリオンは前衛的で斬新です」

本誌で連載中の横尾忠則氏が手掛けた『せんい館』を見た衝撃は、その後、現役大学生として映画監督デビューする自身の人生にも大きな影響を与えた、と手塚名誉館長は打ち明けた。

この大阪万博で、手塚治虫は『フジパン・ロボット館』のプロデューサーを務めた。

「このパビリオンに展示された数々のロボットたちのデザインは父が手掛けたものです」

当時のサンケイ新聞(現産経新聞)の取材に対し、手塚治虫はこう話している。「ロボットは子どもたちの夢。それを少しでもかなえさせたい」と。

『鉄腕アトム』や手塚治虫が生み出したこれらロボットたちが、その後のアイボやアシモなどへと続くロボット技術の進化に大きな影響をもたらしていく。

「父がもし、今も生きていたら?きっと今回の大阪・関西万博にも関わっていたはず。現役のクリエーターとして参加していたでしょうね」と手塚名誉館長は即答した。

宝塚、神戸の原風景

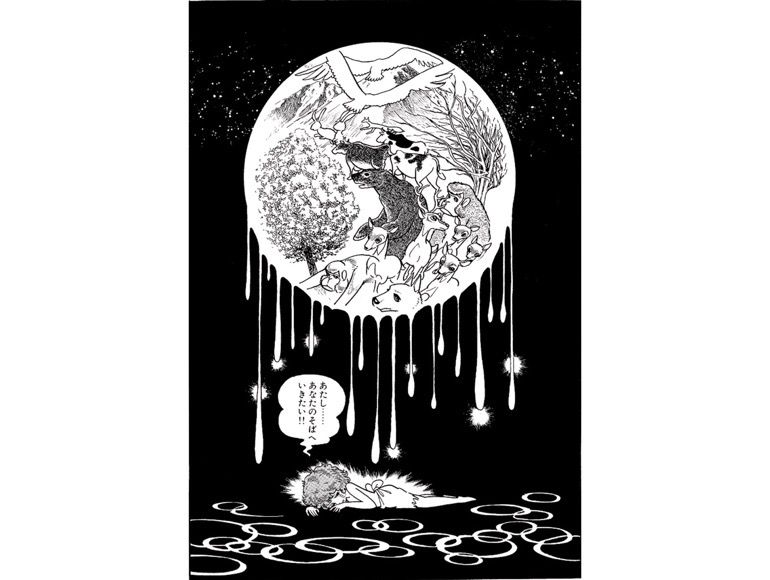

特別展は、1989年に光文社から刊行された手塚治虫のエッセイ集『ガラスの地球を救え 二十一世紀の君たちへ』に綴られた文章とともに、このメッセージが込められた『鉄腕アトム』や『火の鳥』など手塚作品の原稿などを一堂に展示。

「このテーマでの切り口は初めてで、これだけ幅広い手塚作品の原稿が同時に展示されるのは珍しく、とても貴重な機会だと思います」と説明する。

「実は『鉄腕アトム』の前に、父は『アトム大使』というマンガを描いています。宇宙移民がテーマの物語です」と話すと、こんな興味深い〝秘話〟を教えてくれた。

「私の祖父はアマチュアカメラマンでした。祖父が撮影した写真のなかに、神戸へ移住してきたユダヤ人家族が写った一枚がありました。そこに幼い伯父が一緒に写っています。伯父は父の弟です。幼かった父は、当時、ユダヤ人家族が神戸へ移住する姿を間近で見ていたのです」

第二次世界大戦下、リトアニア日本大使館の大使だった杉原千畝は、ヒトラー政権下行われたナチスによる大量虐殺からユダヤ人を救おうと、約6000人を日本へ移住させている。神戸へも多くのユダヤ人が身を寄せたが、その家族たちを祖父が撮影していたのだ。

手塚名誉館長は、こう想像している。

「なぜ父は『アトム大使』で宇宙移民を描いたのか?父は神戸でユダヤ人家族たちと出会ったことで移民問題に興味を覚えた。それが、後に『アトム大使』の構想へとつながったのではないかと思っています」

さらに解説は続いた。

「父は想像力がとても豊かな人でした。描いたマンガやアニメはこの想像力から生まれたもの。幼いころに過ごした宝塚、神戸で見たり、体験したりしてきたことが、父の創作の原点になっていることがよく分かります」

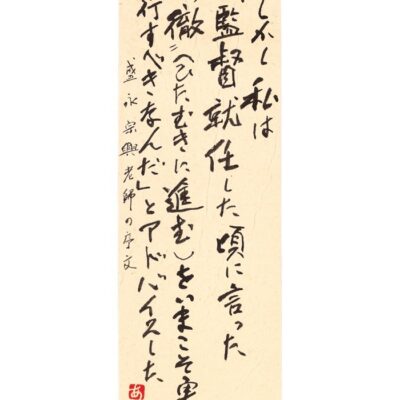

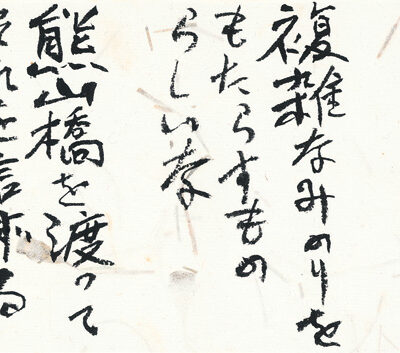

同書のなかにこんな一文がある。

タイトルは「自然がぼくにマンガを描かせた」。

《ぼくは宝塚という町で育ちました》と始まり、こう続く。

《いまから思うと、まわりに自然があふれていたことはありがたいことでした。幼いころ、駆けずりまわった山川や野原、夢中になった昆虫採集は、忘れられない懐かしさと輝きを、ぼくの心と体の奥深くに植えつけてくれたのです。ぼくのペンネームの「治虫」も甲虫のオサムシになぞられたものです》

第二次世界大戦前後の神戸を舞台にしたマンガ『アドルフに告ぐ』もドイツからの移民が主人公。これも神戸での実体験が物語の着想の原点になっているのだと想像できる。

未来へのメッセージ

同書のなかに、こんな興味深い一文が記されている。

タイトルは『宇宙からの眼差しを持て』。

《独断と偏見に満ちた未来予測をひとつ述べてみましょう》

こう宣言した後、《日本人は、来世紀には平均寿命が九十歳を越え、八十歳までは働くようになり、また働かざるを得ないでしょう。若者の数が極端に減って、老人大国になるからです》

そして、こう予測する。

《もしかすると介護ロボットが活躍するかもしれません。超々性能の知能ロボットが、病院だけでなく、家庭や職場にはいりこんで、よいアシスタントをつとめるでしょう》と。

この未来予測は今、日本の現実となりつつある。

さらに〝秘話〟をもうひとつ、手塚名誉館長が笑いながら教えてくれた。

「幼いころから父の想像力はたくましく、話す内容が〝途中から作り話になっていった〟と私の祖母がよく話していたんですよ」

その日起こったことを治虫少年は母に毎日、話していたという。

「祖母の喜ぶ顔を見て、父の〝作り話〟はどんどん飛躍していったそうです」

幼いころの創作熱が、やがて『鉄腕アトム』や『火の鳥』など壮大なマンガやアニメの世界観へと広がっていく…。

同書に託した未来へのメッセージをもうひとつ。

《ぼくは宇宙ステーションや月面で生まれ育った子どもたちに期待しているのです》

その理由をこう語る。

《彼らは生まれながらに、宇宙での人間の小ささ、力を合わせていかねば生きられないこと、そして、人間がいちばん偉いのではないこと、眼下の地球に生きる動物も植物も人間も、みんな同じように生をまっとうし、子孫を生み続けていく生命体であるのだと、まっすぐに受けとめることができるように思います》

「3年後の2028年、手塚治虫生誕100周年を迎えます。それに向けて今、様々なプロジェクトが進行中です。楽しみにしていて下さい」と手塚・名誉館長は語った。

火の鳥 望郷編

©TEZUKA PRODUCTIONS

手塚 眞(てづか まこと)

1961年東京生まれ。 高校生の時に8mmで映画製作を始め、大島渚監督を初めとする映画人の高い評価を得る。大学在籍中から映画、テレビ、ビデオを初めとする様々なメディアで活躍。映画を中心としながら、

小説やデジタル・ソフト、イベントやCDのプロデュースも手掛け、先進的な内容やスタイルが注目されている。1999年に劇映画『白痴』がヴェネチア国際映画祭ほかで上映され、国際的に評価される。

宝塚市立手塚治虫記念館

第94回企画展 手塚治虫 「ガラスの地球を救え」展

会期:2025年3月1日(土)~2025年6月29日(日)

開館時間:9時30分~17時00分(入館は16時30分まで)

休館日:毎週月曜日(3月24日・31、4月28日、5月5日の月曜日は臨時開館)

会場:宝塚市立手塚治虫記念館

主催:宝塚市・宝塚市教育委員会

後援:Kiss FM KOBE・エフエム宝塚

問い合わせ:宝塚市立手塚治虫記念館

TEL:0797-81-2970(直通)

手塚治虫公式サイト