3月号

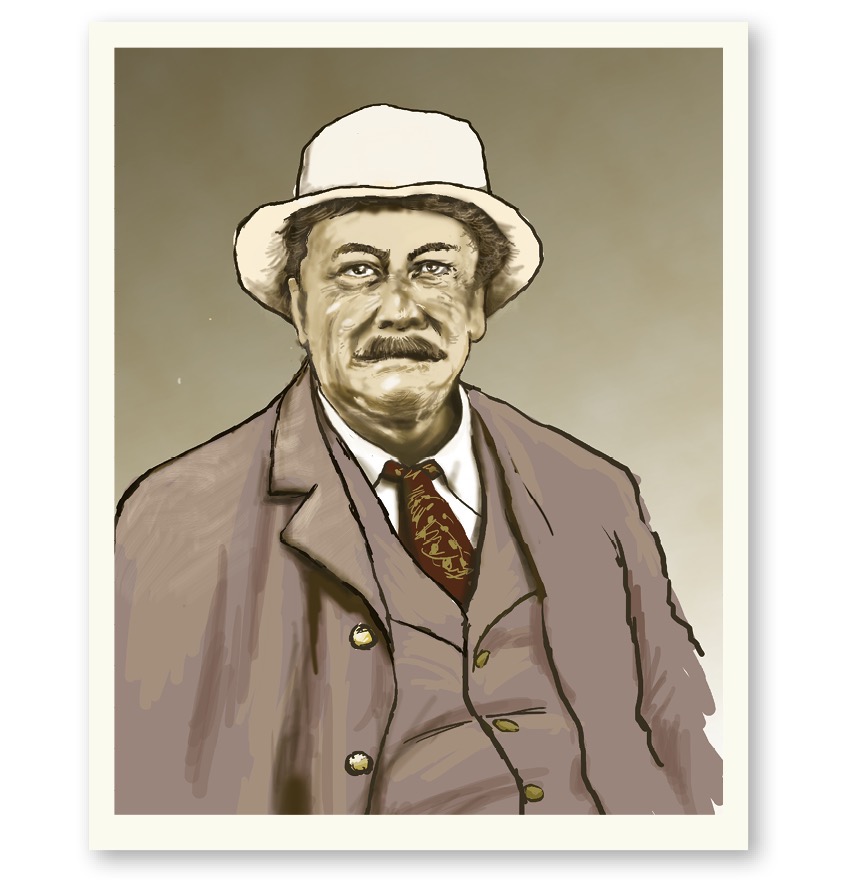

連載 Vol.11 六甲山の父|A.H.グルームの足跡

人のため、社会のために

公共性という視点を持ちながら六甲山を拓いたアーサー・ヘスケス・グルーム(Arthur Hesketh Groom)だが、その社会的貢献は山の上にとどまらず、来日間もない頃から世のため人のためにと汗を流していた。

神戸開港の翌年の1969年、居留地の自治組織である居留地会議は庁舎を設け、ここを拠点に警察や消防、街路整備など居留地運営に関する公共的な事業をおこなっていた。グルームが最初にその活動に関わったのは1871年で、はしご付消防車で出動する消防隊の一員として名を連ねている。また、現在の東遊園地に体育館を建設することを居留地会議で提議、これが満場一致で可決され1876年に竣工した。

比較的早く日本にやって来て人望も厚かったグルームは、外国人の親睦団体の運営にも積極的だった。1870年発足の神戸レガッタ&アスレチッククラブ(KR&AC)では設立準備委員を務め、創設者のシム(Alexander Cameron Sim)を支えた。*コーベ・クラブ(The Kobe Club)でも主要メンバーの一人であり、1912年撮影の集合写真では最前列中央に写っている。

グルームは一時期拠点を置いていた横浜でも、外国人社会の一員として役割を果たす。1889年に日米改正条約が調印されたが、この直後の横浜商業会議所の年次総会で居留地における永代借地権の問題の有利な解決に向けた提案をおこない可決されている。一方、不平等条約の改正に反対する居留外国人が多い中で、神戸に戻ったグルームはハンター(Edward Hazlett Hunter)とともに日本に有利となるようにと母国に働きかけたと伝わる。

そして1899年、条約改正により居留地制度が終了すると、在神外国人の福祉に関する案件を日本政府と調整する相談委員(後の神戸国際委員会)の会長に就任。春日野墓地(現在の神戸市立外国人墓地の前身の一つ)の開設の際には発起人となり、万国病院(現在の神戸海星病院の前身)が1917年に移転・新築した際の資金集めにも飛び回ったという。

さて、1902年に日英同盟成立を寿ぐ大祝賀会が湊川神社で開催されたが、グルームも居留英国人代表としてその実現に一役買っている。1904年に日露戦争が勃発すると、編み物ができる人を募って何千もの靴下を編んでもらったり、亀を捕まえその甲羅に赤のペンキで十字を描いて外国人仲間に売って慰問品を購入したりしてこさえた慰問袋を前戦へ送り、旅順が陥落すると祝宴を開いて素人芝居を披露し、203高地の戦死者を悼むなど、日本人以上に熱心に戦況を見守っていたそうだ。

そして1906年、英国王エドワード7世(Albert Edward)の甥のコノート公(Arthur William Patrick Albert)をはじめとする使節が公式訪日したが、一行が京都から鹿児島へ列車で向かう途中、神戸駅を発車する際に「ヒップ・ヒップ・フーレイ!」とグルームが口火を切って喝采を送ると、3千人以上の大観衆が一斉に歓声をあげて見送ったという。そして使節団が鹿児島から神戸へ船で戻り領事館前で式典がおこなわれたが、グルームは歓迎委員としてその準備に奔走。愛する日本と母国である英国の友好のために力を尽くした。

*コーベ・クラブ 後の神戸外国倶楽部、現在の神戸倶楽部。当時、「神戸倶楽部」という日本人名士による別の団体があり、それと区別するため本稿では「コーベ・クラブ」と表記した。

コーベ・クラブ

イラスト/米田 明夫