3月号

神戸大学阪神・淡路大震災30年シンポジウム

震災からの復興を振り返るとともに、未来に向けてこれからの取り組みを発信

「神戸大学阪神・淡路大震災30年シンポジウム」が1月11日、「神戸大学百年記念館 六甲ホール」で開催され、会場、オンライン合わせて約300人が参加した。神戸大学卒業生の坂本聡さん(NHK神戸放送局アナウンサー)が司会を務め、学生合唱「しあわせ運べるように」、基調講演、鼎談に続き、ボランティア活動をする現役の学生たちも登壇し、阪神・淡路大震災から繋げてきた活動や歴史、今後への思いを話しあった。

開催挨拶で藤澤正人学長は、附属病院でたまたま当直勤務に就いていた地震発生当日からその後の避難所での医療活動を振り返った。さらに大きな被害を受けた神戸大学への支援に対して改めて感謝の意を表するとともに、引き続き災害に強いまちづくりのための研究と教育を進めていく決意を述べた。

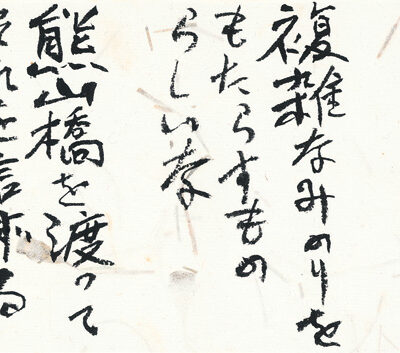

「境界を越えて―実践的研究と教育の展開」と題した基調講演では、地域連携推進本部長の奥村弘理事・副学長が「災害現場の多様性とそこにある普遍性をしっかりととらえる学知が大切で、それを学内だけでなく社会で共有し、災害文化を形成して次に備える必要がある」と話した。また、神戸大学における実践研究の特徴として、震災の中心地にある大学として発生直後から日々対応を進め、復興段階においても市民と共に尽力してきたこと、1996年「都市安全研究センター」を設置し、多様性を持つ総合的な分野で地域の再生に実直に取り組んできたこと、研究を基に東日本大震災でも大きな役割を果たしたこと、災害の記憶を継承していくために資料を体系的に保存し「震災文庫」で公開していることを挙げた。今後については「広く国内外に発信し、現代日本の総合的課題ととらえ、組織的な教育体制の確立を目指したい」とした。

続いて、卒業生2人と奥村理事の鼎談が行われた。元NHKアナウンサー住田功一・大阪芸術大学教授は、東京から帰省中に震災に遭遇し現場からの中継に携わることになり、それが伝え手としての大きな転換点となったという。亡くなられた神戸大生のご遺族とずっと交流を続けている住田さんは「一人一人の死に向き合うことが大切。そこから新たに学んだことを語り継ぎ、語り直す時がきている」と思いを馳せた。

卒業2年後に神戸を離れた直後、震災が起きたという映画監督・脚本家の安田真奈さんは、亡くなった映画サークルの後輩の追悼上映会を振り返った。当時は「なんでこんなことに」という思いが押し寄せてきて冷静に考えることができなかったが、時間が過ぎるにつれ、災害を客観的にとらえて防災を考えることができるようになったという。「今日の参加者の皆さん一人一人が防災リーダーになる!という意気込みで取り組んでほしい」と力を込めた。

地域連携推進本部ボランティア支援部門長の山地久美子特命准教授から、震災と同時に誕生した神戸大学災害ボランティア活動の経緯と現在の状況、大学のボランティア・社会貢献活動への支援などが紹介された。

学生ボランティアを代表して、1995年に始まった神戸大学学生震災救援隊と神戸大学総合ボランティアセンター、東日本大震災を機に始まった神戸大学ボランティアバスプロジェクト、昨年、能登半島地震の後、医学部生が活動を始めた「Kobe Med Connect」が登壇し、先輩から伝え聞いた設立時の想いや今の活動について発表した。山地准教授を交え、活動を通じて学んだことなど意見を交わすとともに、今後も活動に励み、来年の報告会での再会を約束した。

最後は、都市安全研究センターの近藤民代教授のまとめ、木戸良明理事・副学長の挨拶で神戸大学の次の取組みに向けて締めくくられた。

写真:神戸大学提供