3月号

特集 神戸大学名誉教授|世界中の旅人を、食を、灘五郷で繋ぐ「食楽酒」ツーリズム

神戸大学名誉教授 ジオリブ研究所所長

巽 好幸さん

神戸の特殊な地形と水が生み出す

食と灘の酒のマリアージュ

神戸大学名誉教授である巽好幸さんは、地質学の観点から食文化を紐解く「美食地質学」を提唱。今回のモニターツアーでは、神戸の水と食、そして灘五郷の酒について、地質学の観点から巽さんが講演を行った。

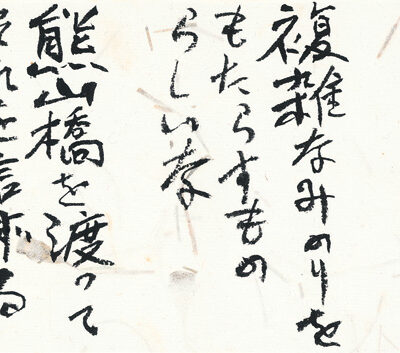

軟水から硬水まで、バリエーションに富んだまち

背後に六甲山系をひかえ、海と山が近い神戸は世界でも稀有な地形環境です。300万年前からフィリピン海プレートが北西方向へ斜めに沈み込んだ影響で、六甲山系が隆起し、大阪湾は沈降しました。その結果、神戸の水は山系から平野部へ流れ落ちてきます。カルシウムやマグネシウムに乏しい花崗岩でできた山沿いでは軟水が湧き、平野部の地層の中を流れると粘土層に含まれる貝殻からカルシウムやリンを溶かし込み、海水の塩素の影響も受けた中硬水、硬水になります。

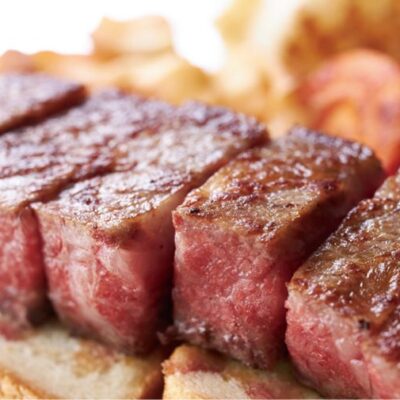

続いて、軟水・硬水と料理の関係をお話しします。日本の出汁は昆布出汁が重要で、軟水は昆布のグルタミン酸を効果的に抽出します。一方、獣の肉から取るフレンチなど洋食の出汁は、硬水を使うと臭みの元になるたんぱく質と反応して灰汁ができます。取り除くと臭みは消え、旨味成分イノシン酸が凝縮し、澄んだ美味しいスープができます。

以上2点をご理解いただくと、神戸が和食と洋食の両方を提供できるまちだと納得していただけると思います。

「灘の酒」と「神戸の食」のマリアージュ

神戸・阪神間の平野部「灘」では中硬水・硬水が湧き、「宮水」と呼ばれています。水の特性が酒造りの過程のどこで効いてくるかというと、まず麹菌が出す酵素を活性化するのがカルシウムや塩素ですから、宮水を使うと作用が活発になりお米の成分を十分に活用できます。リン、マグネシウム、カルシウムは発酵を促進します。日本酒の歴史を見ると、濃醇甘口から淡麗辛口に移ってきた中で、灘五郷の酒は濃醇辛口という特有の味わいを維持し続けている理由は宮水にあります。

神戸だから可能な食と灘の酒のマリアージュは非常に魅力的で、その背景には特異な地形と水があり、地質があります。これを理解したうえで、トータルブランディングが大事だと思います。

巽先生の講演を終えて、外国人参加者から多くの質問が飛んだ

神戸大学名誉教授 ジオリブ研究所所長 巽 好幸さん