2024年

8月号

8月号

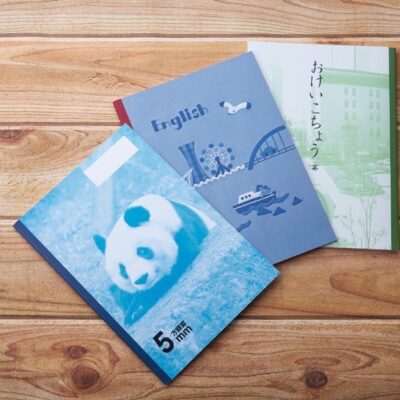

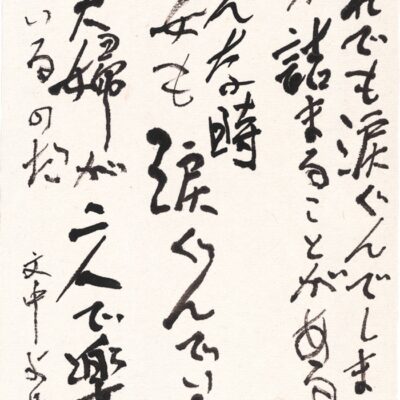

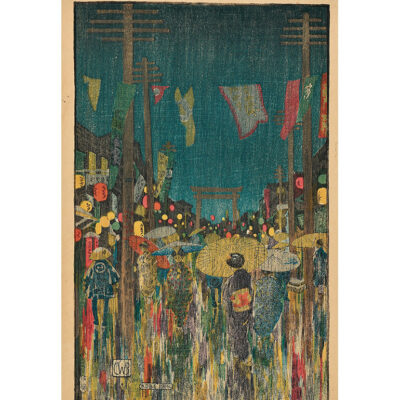

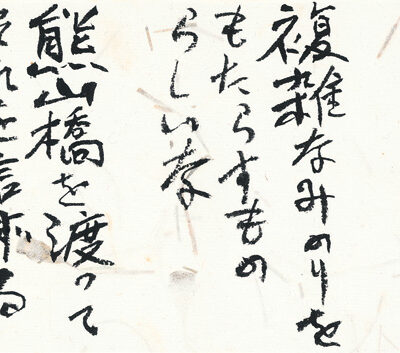

唐紙の版木と篩(ふるい)

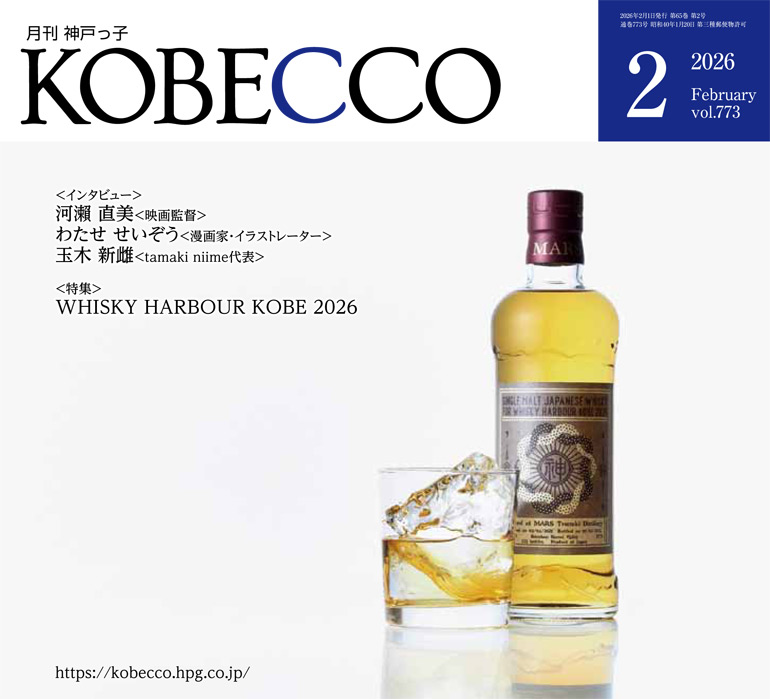

竹中大工道具館 邂逅―時空を超えて|第十一回|版木が織りなす和の伝統美 ―唐紙

色彩や文様を意匠として数寄屋建築に取り入れたものに「唐紙」があります。中国渡来の美術紙を模倣してつくられた唐紙は、平安時代から国内生産されるようになり、やがて襖の上張りに用いられるようになり、「唐紙」が襖の代名詞となりました。

唐紙は、文様が緻密に彫り上げられた版木に、木綿を張った篩を使って絵具(雲母、胡粉、布海苔、顔料等を調合したもの)を移し、その上に紙を載せ、手のひらでこすって摺り上げます。直接版木に絵具を塗らず篩を使うこと、そして手摺りで摺ることで立体的な風合いのある文様が生まれます。

江戸時代中頃には唐紙を用いた襖は、公家や武家だけでなく、町人の住宅にも使用されるようになり、京都から大阪や江戸にも広まります。文様は、使う人々の生活感覚や社会的地位によって「好み」が異なり、大きくは公家好み、寺社好み、茶方好み、武家好み、町家好みに分類され、多彩に発展していきました。

襖は、上張りの色彩や文様、引手の意匠、そして縁の仕上げなどの取り合わせの善し悪しが部屋全体のデザインに影響を与え、施主や職人の美意識を体現しています。優美な唐紙の文様は現在でも多くの人々の心を和ませています。

(学芸員・大村 都)

茶室に好まれる「茶方好み」の唐紙

唐紙の版木と篩(ふるい)

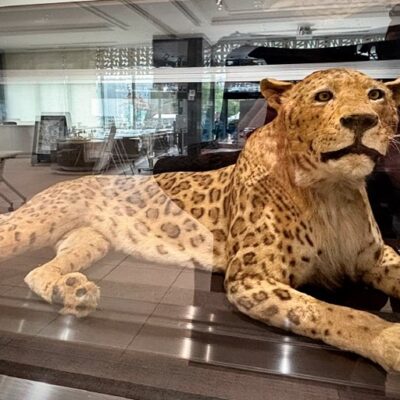

常設展B2Fの「和の伝統美」の展示。三千家好みの「千家大桐」が使用されている

この唐紙には版木ではなく、厚手の型紙の高さまで雲母や胡粉を盛り上げて文様を出す「置き上げ」技法が使われ、浮き彫りの効果を出している

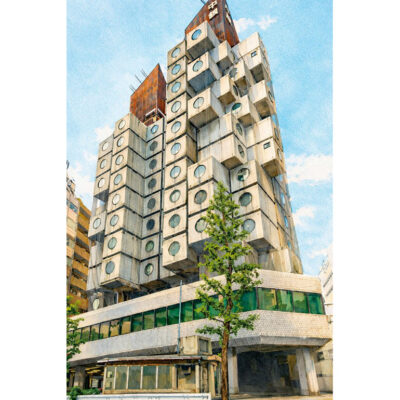

竹中大工道具館

TAKENAKA CARPENTRY TOOLS MUSEUM

神戸市中央区熊内町7-5-1

Tel.078-242-0216

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)

開館時間:9:30~16:30

(入館は16:00まで)

https://www.dougukan.jp/