12月号

早逝の女流作家 久坂葉子はとまらない|vol.5 芥川賞候補の呪縛

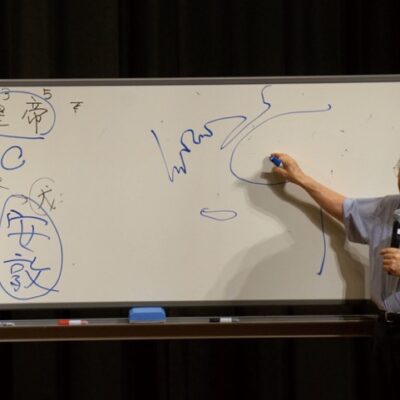

同人雑誌VIKINGには「例会記」なるものがあり、例会での発言を記録する習慣がある。私も同人として何度か担当したが、二十人ほどが約三時間、勝手気ままにしゃべるのを記録するのはたいへんだった。

しかし、この例会記のおかげで、久坂葉子の作品が当時、同人たちにどのように批評されたかがわかる。

「入梅」のあとに、彼女は「四年のあいだのこと」(11号)「猫」(12号)「晩照」(14号)「終熄」(15号)と、毎月のように小説を発表し、それぞれに興味深い発言があったことが記録されている。たとえば、「四年のあいだのこと」には、富士正晴が「全体に非常に残酷なものがある。それは作品を貫いている一種の独特な圧力ともいふべき」とほめる一方で、庄野潤三が「作者に対する本質的な或る不満を感じる。それは自分の魂を見つめるといふことが欠けているのではないかと云ふ不満だ」と述べている。

「猫」については、小川正巳が「この作者はインスチンクトにおいて異常でんな。読んどって動物磁気にあてられま」と、久坂葉子の描写の特異さをほめている。

「晩照」では、「地の部分がチッ(ママ)としていないんでしょう。大体、もっと秩序が欲しいですな」(庄野潤三)「煉瓦を積み重ねる操作もね」(富士正晴)「この辺で背中をどやさんといかんね」(島尾敏雄)など、厳しい意見も出ている。

そして満を持したように、これまでで最長の作品(七十枚)である「落ちてゆく世界」が、17号に掲載される。この作品は、島尾敏雄の紹介で作家の若杉慧が先に読み、書き直して「文芸首都」に送れと言われたのを東京に送ったところ、ボツになったのでVIKINGに載せたものである。

内容は、戦後に凋落した名家の娘・雪子が、喘息で苦しむ旧弊な父や、宗教に執心して何でも神頼みの母、結核で入院中の無力な兄、ジャズを好み、年上の既婚女性と怪しげな関係を持つ弟などに囲まれながら、売り食いの憂うつな日々の中で、街の八卦見に将来を占ってもらうと、近々大きな動きがあると言われ、予言の通り父が急死するが、雪子の毎日は何も変わらないというものである。

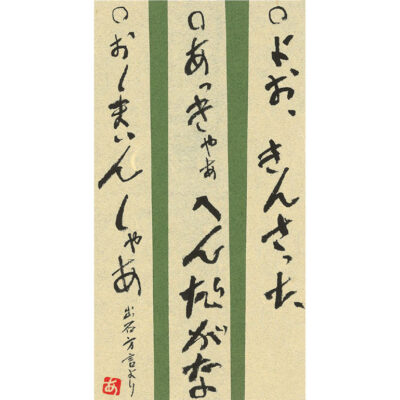

例会では「大へんよい!これまでので一番よい!!」「ますらお文学だと思う」などの好評もあるが、庄野潤三は「何故この人は小説を書いているのか?それがわからぬ。(略)これはい々気なところがあるよ」と相変わらず否定的である。合評の後半は作品を離れ、「女のゲイジュツ家はありやなしや」と、現代では考えられない議論になり、久坂葉子は「女はゲイジュツカになれる!」と断言するが、三十代の男たちはそれを認めず、「おんなの作るところ演じるところはこれは世界のゲイジュツの御あいきょうにすぎないではないか!」などの暴論も飛び出す。当時、久坂葉子がいかに理不尽な立場に置かれていたかがわかる。

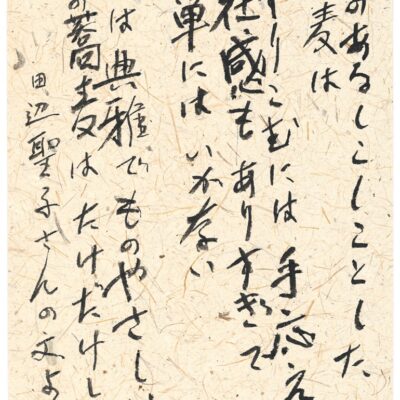

そんな状況にもかかわらず、本作は作品社の八木岡英治の目にとまり、「ドミノのお告げ」というタイトルで『作品』春夏号への転載が決まる。それが第二十三回の芥川賞候補に選ばれるのである。久坂葉子は十九歳。このときの心境を「久坂葉子の誕生と死亡」にこう書いている。

「びっくりした。(略)喜びよりも、えらいこっちゃと心配になって来た。と云うのは、私は、何気なく書いて来たので、書くということに何の論理も持っていなかったからである」

一週間後、久坂葉子は選外の発表を新聞で見てほっとするが、「文藝春秋」に載った丹羽文雄の「チャーチル会の女優の絵」という批評には、「大へん怒りを感じた。皮膚でもって、字づらだけで作品をみている」と不満を述べている。

芥川賞候補になったことで、受賞できるとまでは思っていなかったものの、文壇に認められたという自信は得られ、これまで無名の存在だった自分が、肩書きのある作家に変貌したことを、強く意識するようになる。

これは喜びであると同時に、大きな心理的負担にもなったことだろう。注目されるのは嬉しいが、次に書くものは、芥川賞候補作家にふさわしいものが求められる。もう気楽に思いつくまま書くことは許されないのだ。

そのことが呪縛となり、徐々に彼女を追い詰めることになっていく。

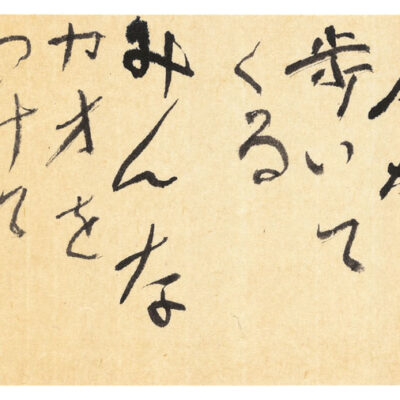

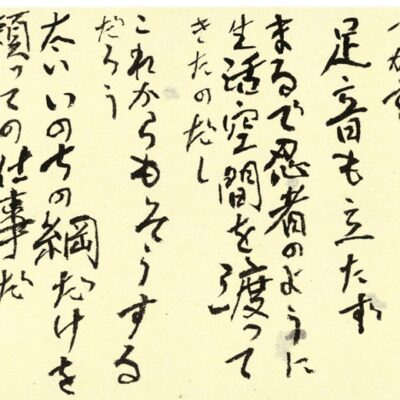

書き込み「芥川賞コーホニナツテチョットエバッタトコロ」

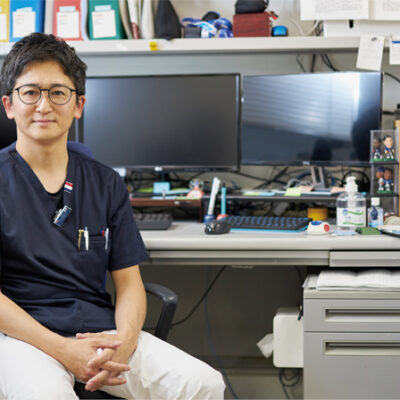

PROFILE

久坂部 羊 (くさかべ よう)

1955年大阪府生まれ。小説家・医師。大阪大学医学部卒業。外科医・麻酔科医として勤務したあと、在外公館の医務官として海外赴任。同人誌「VIKING」での活動を経て、2003年「廃用身」で作家デビュー。2014年小説「悪医」で第三回日本医療小説大賞受賞。近著に「寿命が尽きる2年前」「砂の宮殿」がある。